特徴、見どころ

防衛の要所、中野久尾

その空堀の向こうには、「中野久尾(なかのくび)(曲輪4)」「中野久尾(曲輪5)」「大野久尾(おおのくび)(曲輪6)」「大野久尾(曲輪15)」といった主要曲輪が、横方向の空堀に区切られて続いています。特に、「中尾久尾(曲輪4)」の向こう側の「中尾久尾(曲輪5)」は注目です。この曲輪に着くためには本丸を出て、城跡入口正面から見て右側の縦方向の空堀を進み、2番目の横方向の空堀に入っていきます。その空堀の底は平らではなく2段になっています。よって、また上段の方に登って行かなければなりません。

内城周辺の地図、赤破線は本丸から中野久尾(曲輪5)までのルート

そうすると、太い柱のような、巨大な垂直に削られた曲輪の崖に突き当たり、曲輪に入るにはその崖を回り込む必要があります。もし敵であったなら、入口にたどり着く前に上方から守備兵に攻撃されてしまうでしょう。また、入口の通路も、分厚い食い違い状の土塁によって曲げられています。まるで土造りの宮殿の門のようです。この曲輪は城防衛の要の場所だったのかもしれません。

見事な空堀

台地の両外側に刻まれた空堀は見事なものです。城跡の入口から見て左側(西側)の縦方向の空堀は、大堀切と呼ばれています。現在でも17mの深さがあり、発掘調査によると過去には更に7m深かったとのことです。火山灰の土壌が自然に崩れて堀の底を埋めていっているのです。しかしそれでもこの堀を作った大変な作業は今でも十分に想像できます。

右側の空堀もまた驚きに値します。外側の曲輪の切断面はいまだに生々しく、これもまた大変な仕事であったろうと感嘆します。

城の搦手道は、その切断面の脇を通っていて、大手道のようにとても狭くなっています。ここもまた大手道と同じような防御の仕組みが施されていたのです。

その後

志布志城が廃城となった後、城があった山の麓は「麓(ふもと)」と呼ばれる武家屋敷群として使われました。麓とは、島津氏による薩摩藩が江戸時代の間採用した独特の防御システム(「外城(とじょう)」と呼ばれました)により設定された居住区域のことを言います。本拠地に藩士を集住させた他の藩とは違い、薩摩藩は多くの藩士を周辺地に送り込み、領地の辺境地帯の防衛に当たらせました。志布志麓は、100以上もある麓の中でも最も重要なものの一つでした。志布志城跡を巡るのと同時に、その麓地区を歩いて回ることができます。城跡に関しては、2003年以来発掘調査が行われていて、その結果、2005年には国の史跡に指定されています。

私の感想

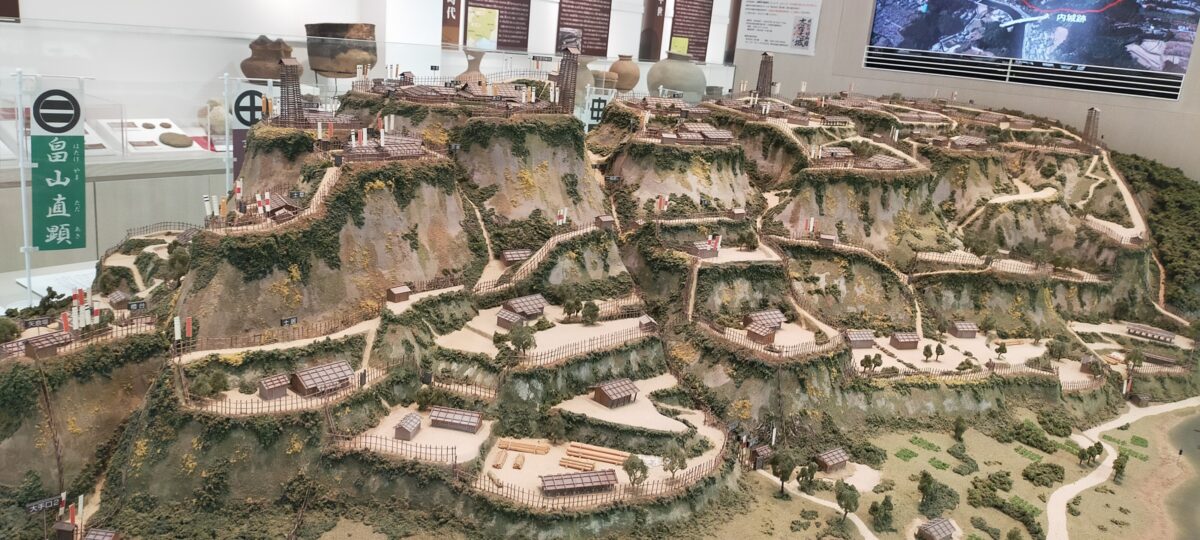

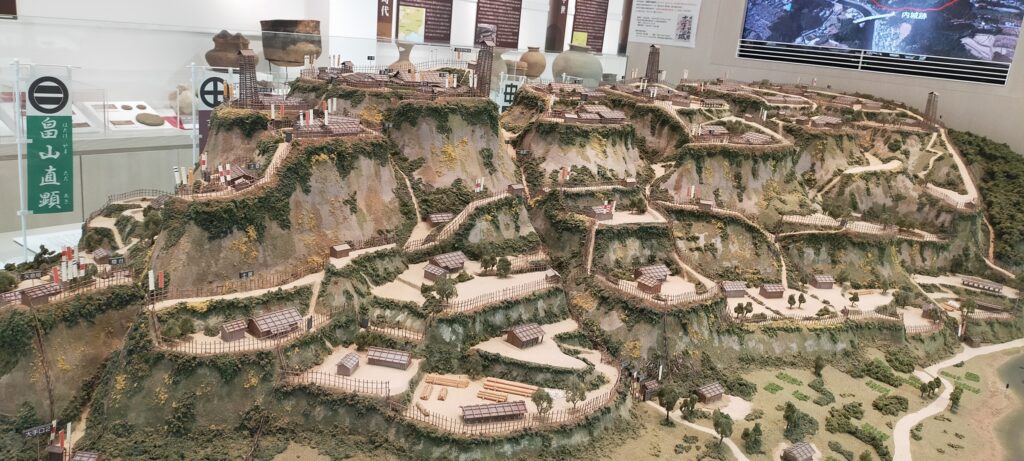

私は、志布志市埋蔵文化財センターにある志布志城(内城部分)の模型ほど大きく且つ精巧な山城の模型を、かつて見たことがありませんでした。確かに、姫路城のようなもっと近代的な城の、大きくて精巧な模型であれば見たことはあります。そのような城には、天守、櫓、門のような建物や、石垣のような立派な構造物が現在に残っている場合がよくあるからです。それであれば、その模型を作ることは比較的簡単であり、人々の注目も浴びやすいでしょう。一方、山城の模型を作ることは難しい面があり、人気もでないでしょう。だから稀であり、本物そっくりという訳にもなかなかいきません。ところが、この志布志城の模型はその稀な例の一つであり、これを見るだけでも行くに値します。そして本物の城がどのようであったのかビジターが理解する手助けになります。

ここに行くには

車で行く場合:都城志布志道路の志布志ICから約15分かかります。城跡の近くにビジター向け駐車場があります。また、志布志市埋蔵文化財センターは城跡から約3km離れたところにあり、ここにも駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、JR志布志駅から歩いて約20分かかります。

東京または大阪からくる場合:飛行機で鹿児島空港か宮崎空港にいき、そこからレンタカーを借りるのがよいと思います。

リンク、参考情報

・志布志城跡、志布志市公式ホームページ

・「日本の城改訂版第105号」デアゴスティーニジャパン

・「志布志市埋蔵文化財センター 志布志城跡リーフレット紹介(城主編)

これで終わります。ありがとうございました。

「志布志城その1」に戻ります。

「志布志城その2」に戻ります。