特徴、見どころ

旧軍用道路がハイキングコースに

現在、金田城跡は城山にある人気のハイキングコースになっています。ビジターはまず車で県道24号線から分岐する林道を経由してハイキングコースの出発地点まで行きます。このコースは100年以上前に旧日本陸軍によって開発された軍用道路が基になっているので、よく整備されています。この道路は日露戦争に備えて、山頂域に城山砲台を築く工事のために作られたのです。

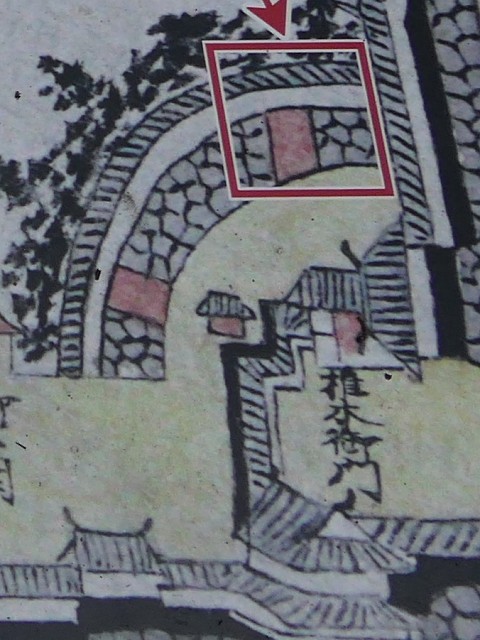

城周辺の地図

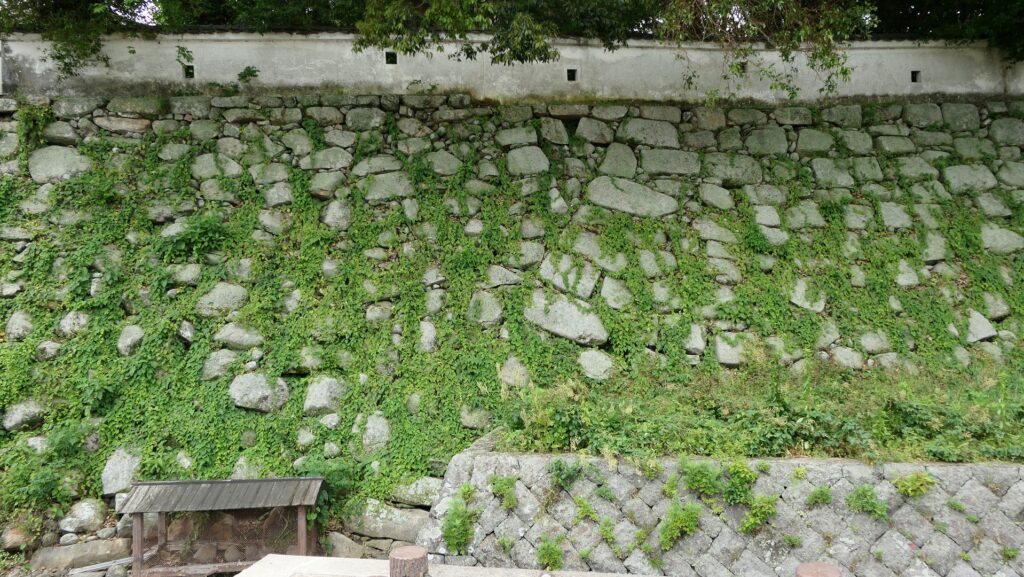

この道は山の斜面を大回りすることで傾斜を緩やかにし、馬車で建築資材を運べるようになっていました。そのため、金田城の円形に築かれた石垣と何回か交差しています。その結果、この工事により石垣の一部が破壊されてしまいました。その理由の一つは、その当時はその石垣が金田城のものだと知られておらず、砲台の工事が最優先事項とされていたからかもしれません。

何度も石垣と交差

このハイキングコースには折り返し点があって、石垣と出会う場所が何箇所かあります。まずしばらく道を登っていくと、石垣との最初の交差箇所の前に、浅茅湾の素晴らしい眺めが目に入ってきます。

この交差箇所は、城の南側に当たり、そこから石垣が東の方に下り、東南角石塁に至っているのが見えます。これもまた素晴らしい景色です。

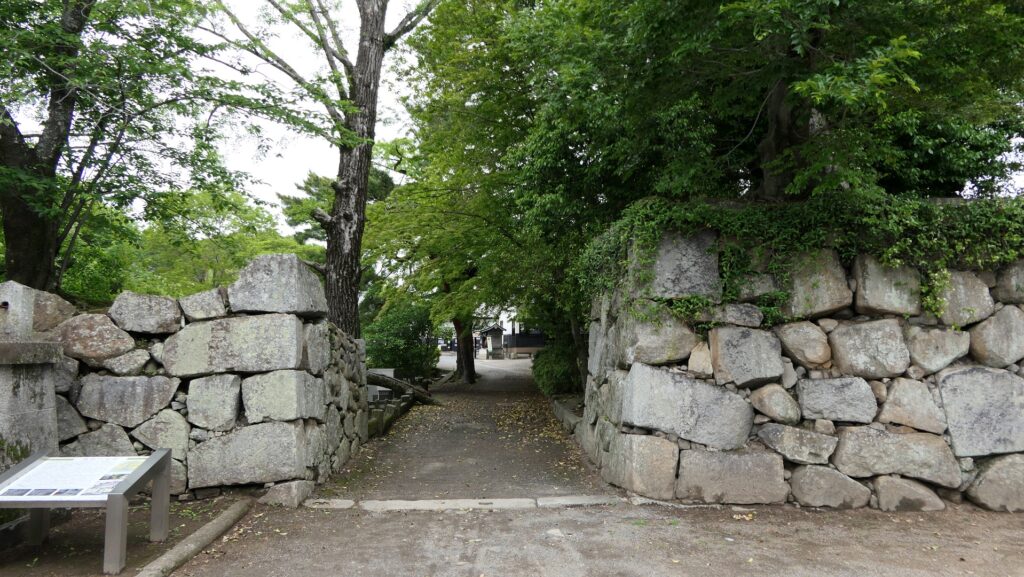

ここから西側には南門跡もありますが、これは最近になって2003年に発見されました。ここには石敷きや礎石があるため、門の建物があったと考えられています。この門の近くには掘立柱の建物跡もあって、見張り所か詰所であったと考えられています。

最初の折り返し点の後には、石垣との2度目の交差箇所があります。ここでの石垣は峰上を登っていきます。道は少しの間ですが、石垣と並行して進んでいます。このような険しい山の上に1350年も前に、こんなにも長く巧みな石垣を築いていたこと自体、大変な驚きです。

3度目の交差箇所には、石垣だけはなく、門のような構造物もあります。これは水門跡のようにも見えます。

4度目の交差箇所はほとんど軍用施設跡になっていて、上の方に残っている石垣が少し見えるだけです。その後はもうすぐ山頂となります。

山頂域では砲台跡、城の石垣、そして絶景

まず山頂下にある砲台跡に着きます。約100年前にはここに4基の28センチ榴弾砲があり、その砲身は西側の湾に向いていました。今そこには巨大な砲座が残っているだけですが、そのスケールは十分想像できると思います。

そこから頂上に向かう峰を登っていきます。この部分は金田城の西側のラインでもありました。そのため、登る途中には城の残存石垣も見ることができます。

山頂のスペースは限られていて、沢山人が来ているときは長居できないかもしれません。しかし、そこから見える浅茅湾のパノラマビューは息を飲むような素晴らしさです。