立地と歴史

鉢形城は、現在の埼玉県北部、寄居町にあった城です。この城は、関東時代における戦国時代のちょうど始まりと終わりのときに表舞台に立ちました。

城の位置関東地方の戦国時代の幕開け

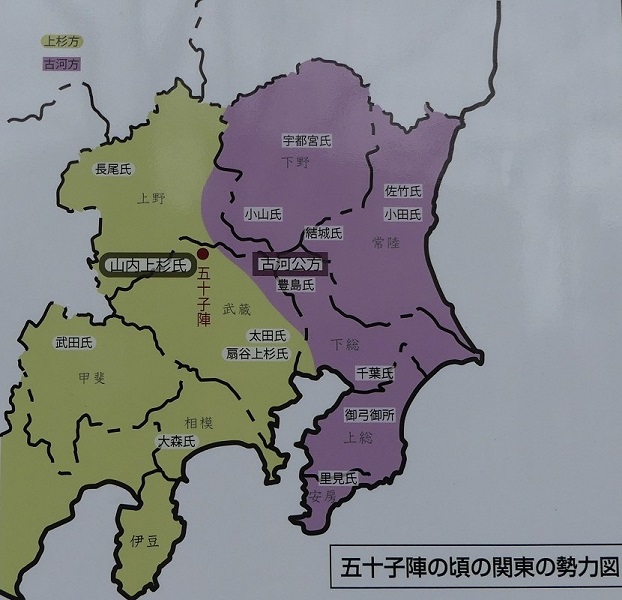

関東地方は、1455に起こった享徳の乱によって動乱の戦国時代に突入しました。関東公方の足利氏と、関東管領の上杉氏が対立し、関東一の大河の利根川をはさんで対峙したのです。上杉氏は利根川西岸に五十子(いかっこ)陣を建設し、20年以上もそこに滞陣しました。上杉氏は実際には山内(やまのうち)上杉氏と扇谷(おうぎがやつ)上杉氏に分かれていました。それぞれに家宰がいて、配下の武士たちの処遇や懸案の処理を行っていました。山内家の家宰は長尾氏で、扇谷家の方は太田氏が務めていました。家宰の一人であった長尾景信(かげのぶ)が1473年に亡くなると、主君の山内顕定(あきさだ)は弟の忠景(ただかげ)に跡を継がせました。

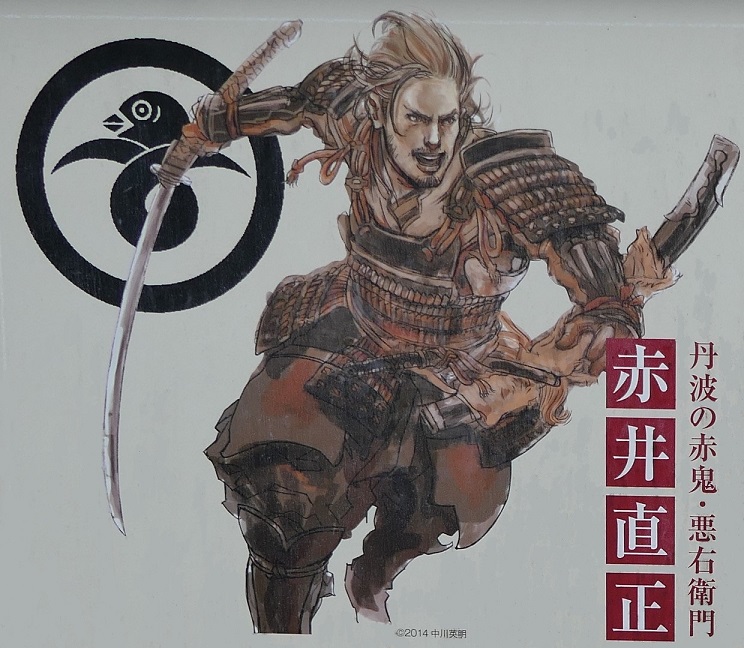

戦国の風雲児、長尾景春が築城

この決定は妥当なものでした。忠景は一族の中でも年長で経験豊富な人物とみなされていたからです。ところが、景信の息子、景春(かげはる)はそうは考えませんでした。家宰の地位は、彼の祖父から父へと引き継がれていたからです。景春は五十子陣を離れ、1475年に鉢形城を築き、翌1476年には反乱を起こしました。鉢形城は、関東のもう一つの大河、荒川と、深沢川との合流地点にある高い崖の上に築かれました。その場所は半島のように突き出た自然の要害だったのです。初期の城の詳細はよくわかっていませんが、景春にとってそこから五十子陣を攻撃するのは容易だったはずです。陣の南側の城に面する方角には何の防御もなかったからです。新体制に不安を感じた多くの配下の武士たちが景春側につき、1477年についに陣は崩壊しました。

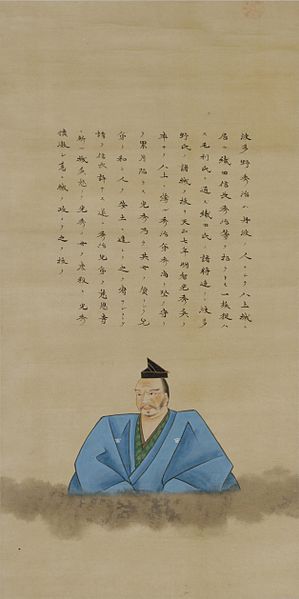

景春が実際に何を求めて事を起こしたのかは不明ですが、彼は味方とともに多くの領地を得ようとし、敵対していた足利氏とも講和しました。景春は優れた武将でしたが、扇谷家の家宰、太田道灌は更に上手でした。道灌は、江戸時代に政治の中心地となり、現在は皇居となっている江戸城を最初に築いたことで知られていますが、彼自身も優れた軍略家かつ政治家でした。彼は、小机城など景春方の城を一つ一つ落としていき、足利氏とも一時的な講和に持ち込むことに成功しました。そのため、景春は追い詰められ、本拠地の鉢形城に戻ることになります。1478年、道灌は城を攻め、ついには落城に追い込み、景春はそこから逃亡しました。道灌はこの活躍により関東で最強の武将となりましたが、1485年に主君である扇谷定正に殺されてしまいます。道灌の権勢を恐れた結果でした。関東地方は再び動乱状態となり、景春は傭兵隊長として主筋である山内家と生涯戦い続けました。最後には北条氏の創始者、伊勢宗瑞(北条早雲)の食客に落ち着き、1514年に亡くなりました。

北条氏の支城となる

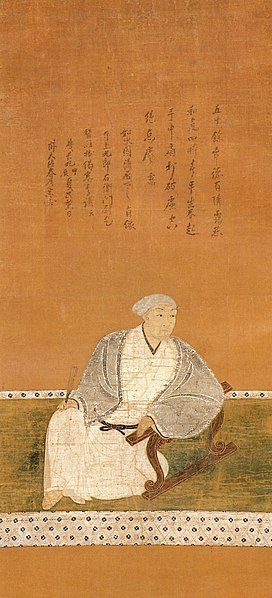

鉢形城はしばらくの間、山内家によって使われましたが、一旦は廃城となったようです。16世紀になると、山内・扇谷両家による上杉氏の勢力は衰え、代わりに北条氏が関東地方に侵攻してきます。北条氏は相模国(現在の神奈川県)の小田原城を本拠としていましたが、関東地方を統治するために重要な支城を定め、それぞれに親族を送り込みました。鉢形城は、北条の領地の北端に位置していたため、支城の一つに選ばれました。そして、北条氏邦が1568年に城主となりますが、その維持には苦労しました。例えば北条氏が、山内家の後継者で最強の戦国大名の一人とされた上杉謙信と講和を結ぶときは、氏邦は交渉役となりました。ところが、その講和が破綻すると、謙信は鉢形城を攻撃し、城下町に火をかけ、そして去っていったのです。

最後の城主、北条氏邦

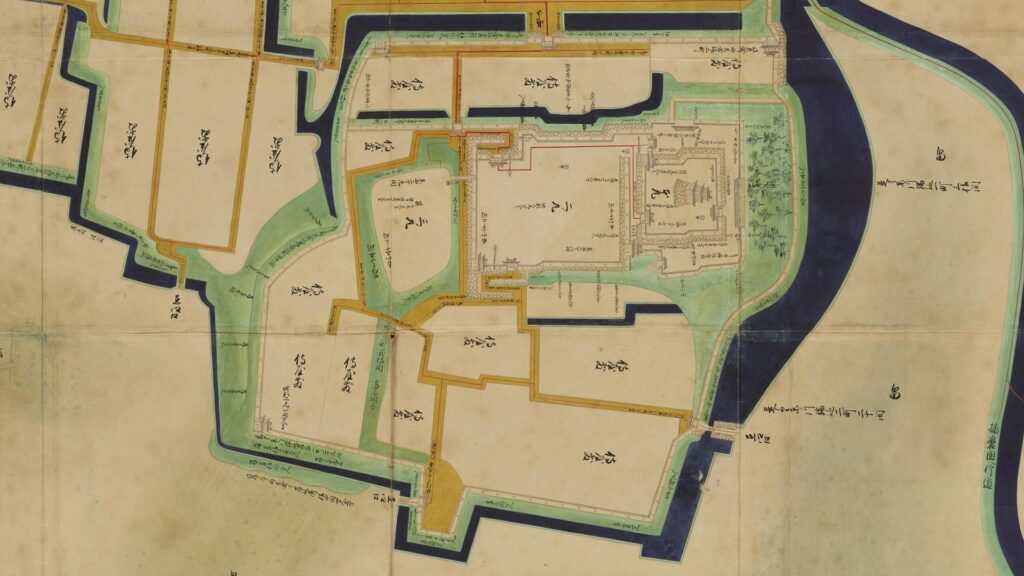

このような厳しい状況に対処するため、氏邦は城を大いに改修しました。この城は当初から自然の要害で、東西と北の三方を2本の川に挟まれた高い崖の上にありました。主な曲輪として本曲輪、二の曲輪、三の曲輪があり北から南に一直線に並んでいました。そのため、敵は南側の三の曲輪から攻める必要がありました。攻撃を防ぐため、曲輪群は深い空堀によって区切られ、高く分厚い土塁によって囲まれていました。土塁の一部は、まるで石垣のように見える石積みによって支えられていました。曲輪の入口は、門と馬出しのセットにより防御されていました。馬出しとは、門の前に接続された小さな曲輪で、背後の大きな曲輪とは細い通路によってつながっていました。防御と攻撃両方に使える陣地でした。

1590年、天下人の豊臣秀吉がその統一事業を完成するため、北条の領土であった関東地方に攻め込んだとき、鉢形城は突然の最期を迎えました。秀吉は20万人以上の軍勢とともに関東地方に赴き、そのうちの約3万5千人が前田利家に率いられて5月に鉢形城を攻撃しました。氏邦と約3千人の守備兵は約1ヶ月間籠城しました。攻撃側は城を強引に攻めることはせず、代わりに城の大手門の南側、約1km離れた車山から大鉄砲により砲撃したと言われています。氏邦はついに6月に降伏し開城しました。援軍の見込みがなかったか、砲撃による損害が大きかったからでしょうか。城は、北条氏の代わりに関東地方に入った徳川氏に引き継がれますが、やがて戦国時代の終わりには廃城となりました。