立地と歴史

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

熊本城前史

かつての熊本県、肥後国では、菊池氏が、守護を務めるなど、鎌倉時代以来勢力を保っていました。現在の菊池市周辺を本拠地としていました。ところが、戦国時代になると勢力が衰え、周りの戦国大名や領主から干渉を受けるようになります。例えば、最後の3代の当主は、他の氏族の出身者でした。

後に熊本城が築かれる場所は、熊本平野に突き出た京町台地の上で、その一角には古くから藤崎八幡宮がありました。城郭として最初に明確な記録があるものとしては、千葉城があります。やがて、重臣の鹿子木(かのこぎ)氏が、台地の先端の「古城(ふるしろ)」と呼ばれる場所に「隈本城(古・熊本城)」を築きます。これが熊本城の始まりです。鹿子木氏は、大友氏出身の主君・大友義武を、隈本城に迎い入れます(1550年、天文19年)。ところが、義武は実家の大友氏と対立し、甥の大友宗麟も肥後国を直接支配しようと軍を派遣し、城は落城してしまいました。その後、隈本城には、大友氏に協力した城氏が入りますが、島津氏の勢力が強くなると、島津氏に味方します。

城周辺の起伏地図

1587年(天正15年)に、豊臣秀吉による九州平定が行われます。秀吉は、天正15年4月に隈本に数日間滞在し、隈本城を賞賛したと伝わっています。そして、肥後国領主(球磨郡除く)として、佐々成政を隈本城に入れたのです(同年6月)。しかし成政は強引な検地を行い、地元領主(国衆)の反発を招き、肥後国衆一揆が発生します(同年7月)。諸大名が動員され、翌年正月に一揆は鎮圧されましたが、成政は改易となりました。わずか半年余りの統治であり、閏5月には責任を取らされ切腹しました。

成政は一時秀吉に反抗したことがあったので、わざと統治が難しい所に配置されたという見方もありますが、唐入り(明侵攻)を計画していた秀吉は、その支援基地に信頼する人物を置いたはずだという意見もあります。いずれにせよ、古くから領主たちの力が弱くなった肥後国は、秀吉にとって、コントロールしやすい地域になったとは言えるでしょう。その地に新たに配置されたのが、当時27歳の加藤清正(北半国)と31歳の小西行長(南半国)だったのです。

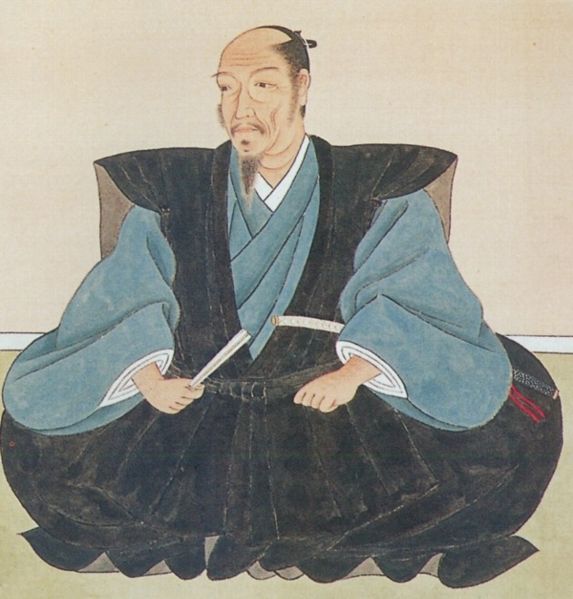

加藤清正の実像は?

加藤清正と言えば、熊本城以外も、「賤ヶ岳の七本槍」「虎退治」「地震加藤」など、武功談に富んだ勇猛な武将というイメージがあるでしょう。また「清正公(せいしょこ)さん」として、今でも慕われ、崇められる存在でもあります。実際の清正は、どんな人物だったのでしょうか。

清正は、幼い頃から秀吉に仕えていたとされていますが、当時の確かな史料は少ないのです。清正が19際のときの1580年(天正8年)、秀吉の中国攻めの最中に、近江国に120石の領地を与えられたというのが、彼に関する最初の記録です(下記補足1)。後の時代に編さんされた「清正記」には、鳥取城攻め(1581年、天正9年)でのエピソードが記載されています。次に出てくるのが賤ヶ岳の戦いで、合戦直後の史料(「柴田退治記」)に、先陣を切った9名の「近習の輩」として清正の名前が出てきます。合戦後に実際に秀吉から3000石の領地を与えられているので、活躍したことは間違いないでしょう。

(補足1)

以神東郡内百弐十石令扶助候、但当年者六ッ之物成ニ可召置候、所付之儀者来年可申付候、恐々謹言

天正八 九月十九日 藤吉郎 秀吉

加藤虎殿

(羽柴秀吉知行宛行状)

しかしこの後の清正の活動は、意外なものでした。例えば、九州平定のときは、「七本槍」の一人・福島正則は1200名の兵を率いて先発しているのに対し、清正はわずか170名の兵とともにほとんど最後尾を行軍しているのです。実はこの頃、清正は「行政官僚」として活動していたらしいのです。例えば、播磨国や和泉国にあった豊臣家の直轄地の代官を務めたり、領主が不在の讃岐国を預かり土地調査を行ったりしています。官職名として「主計頭(かずえのかみ)」を名乗り始めますが、この名称も財務的な仕事を連想させます。石田三成に近い感じだったと言ったらいいでしょうか(下記補足2)。

(補足2)讃州江相越、平山城主駒雅楽頭相渡由、被聞召候、就其米以下能々相改、罷帰可言上候也

八月十七日朱印

加藤主計頭とのへ(天正15年 豊臣秀吉朱印状)

1587年、天正15年4月に九州に行ってからも、仕事は戦後処理で、城の預かり、検地や年貢の引き渡しなどを行っています(下記補足3)。翌年閏5月に、清正は肥後(北半国)の領主に任命されるのですが、それまでずっと(または長期間)、行政官として駐在していたらしいのです。武勇に秀でた清正が自ら領主を望んだという逸話がありますが、実際には秀吉が、信頼でき現地を知る忠実な家臣として清正を抜擢したのです(下記補足4)。清正の領地石高は、3000石から4300石になっていましたが、それが一気に19万5千石になったのです。

(補足3)八木弐千石嶋津修理太夫ニくたされ候聞、慥ニはかりわたすへきものなり

天正十五

十月十三日朱印

かとうかすへ(豊臣秀吉朱印状写)

(補足4)其方事、万精を入、御用ニも可罷立与被思食付而、於肥後国領知方、一廉被作拝領、隈本在城儀仰付候条、相守御法度旨、諸事可申付候、於令油断者、可為曲事候、(以下略)

後五月十五日朱印

加藤主計頭とのへ(天正16年閏5月15日 豊臣秀吉朱印状)

清正は古城の隈本城に入り、家臣も大幅に増やしましたが、領地の経営には専念できませんでした。「唐入り」への動員のためです。1591年(天正19年)に、侵攻の拠点・名護屋城の普請に動員され、翌年には第2軍の先鋒として、1万人の兵とともに朝鮮に渡りました(文禄の役、小西行長が第1軍)。天正19年4月に上陸後、日本軍は破竹の勢いで、清正は7月には朝鮮北東部の咸鏡道(ハムギョンド)に至ります。しかし翌年にかけて、朝鮮人民の反抗、明軍の参戦、補給不足などで「唐入り」どころか占領地の維持も困難になりました。日本軍は撤退を余儀なくされますが、清正の軍勢は約半分になっていました。隈本の領民の負担も大きく、朝鮮に連れてこられたが、逃げ帰ったり、朝鮮側に投降する人(降倭)も多くいました。清正が朝鮮から送った手紙や報告書に、苦戦の状況、補給が足りないことへの不満、秀吉の心証への不安が現れています(下記補足5)。

(補足5)一、去年之算用状、何とて今度四郎兵ニ不相越候哉、沙汰限候、皆々私曲をかまへ候共、後々あらわれ候ハて、不叶事候、去年誓紙を遣候事ハ、如此ニ物こと由断仕候、(以下略)

文禄三年

卯月廿九日 清正(花押)(清正書状の留守番家臣への不満が現れている箇所を抜粋)

そして1597年(慶長2年)からの2回目の朝鮮侵攻(慶長の役)のときに、清正が経験したのが蔚山籠城戦です。清正は、西生浦(ソセンポ)城を拠点にしていましたが、築城中の蔚山城が攻撃を受けたと聞き、救援に向かったのです。慶長2年12月22日のことでした。籠城軍は約2万、攻撃した明・朝鮮軍は5万人以上と言われています。籠城戦は翌年1月4日に日本側の援軍が到着するまででしたが、その間、酷寒の中、水・食料が決定的に不足している状況での戦いを強いられたのです。ここでの過酷な経験が、後の堅固な熊本築城にも生かされたと考えられます。

なお、朝鮮侵攻期間の清正の逸話として「虎退治」がありますが、本当に手ずから仕留めたのかは何とも言えません。しかし、清正含む諸将が虎狩りを行ったのは事実です。虎の肉は長生きの薬と言われ、秀吉が所望したそうです。次は「地震加藤」についてですが、三成の讒言により秀吉の怒りを買い、帰国させられた清正が、地震(慶長伏見大地震)のときに真っ先に秀吉のもとに駆け付け、許されたというストーリーです。しかし実際には、清正の帰国は、明との講和交渉のためであり、地震のときには清正は大坂にいたようです(秀吉がいた伏見には清正の屋敷はなかった、下記補足6)。ただ、この地震は、被害の惨状を見た清正が、熊本城の「武者返し」の石垣を地震対策として築くきっかけになったのではないかという指摘があります。

(補足6)きと申遣候、上方大地震ゆり候て、伏見之御城中悉ゆりつくし候、乍去、大綱様・御拾様・政所様、いつれも御上之衆無何事候、次われわれ下々迄、無何事候、幷京・大坂の家も堅固候、伏見ニハいまた造作無之候あいた、当分者先々仕合候、(以下略)

閏七月十五日 清正(花押)

新美藤蔵殿(慶長2年加藤清正書状、日付は地震の2日後)

清正の晩年のエピソードとして、1611年(慶長16年)の二条城での徳川家康・豊臣秀頼会見のとき、清正が秀頼を護衛したというものがあります。しかし清正は、関ヶ原以前から明らかに家康派であり、この会見にも家康の子・頼宜のお供として参加しているのです。秀頼にも、会見終了後に大坂まで付き添っていますので、徳川・豊臣両方に気配りができる人物と目されていたのでしょう。清正は、武辺一辺倒ではなく、行政官や朝鮮での過酷な経験も踏まえ、粘り強く物事を進めていくことができる武将だったのではないでしょうか。

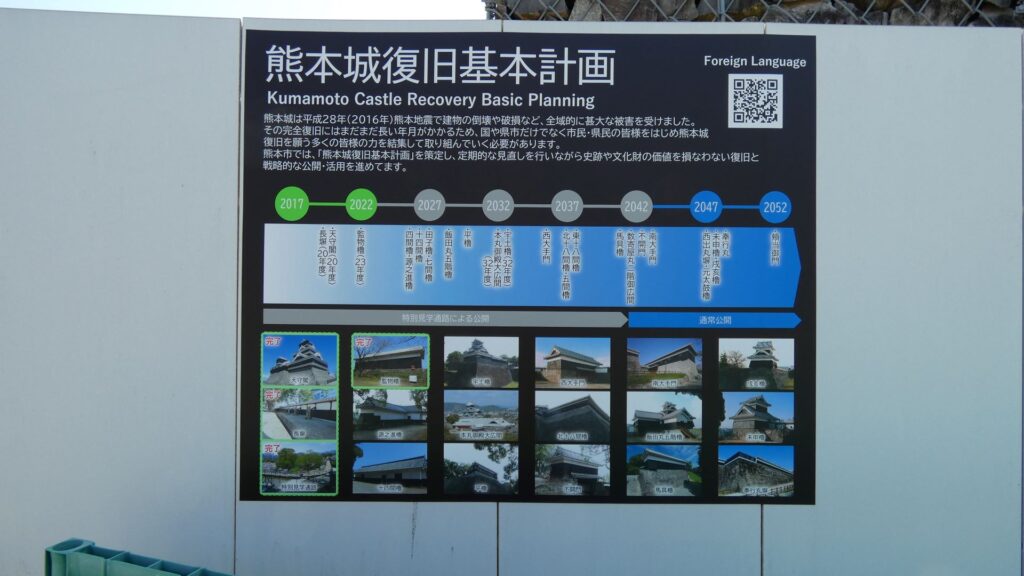

熊本城築城

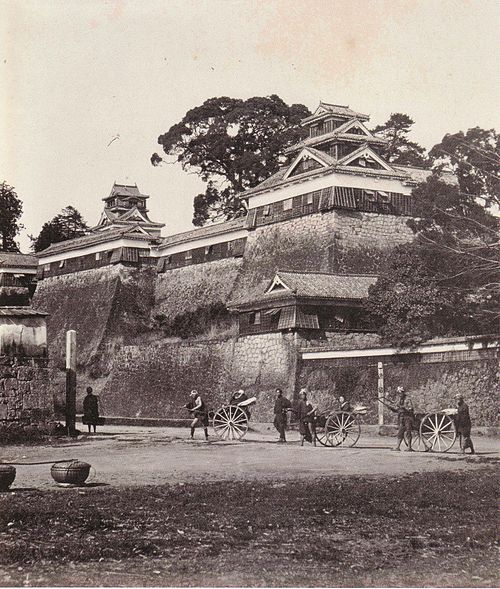

1598年(慶長3年)秀吉が亡くなると、清正は日本に帰還し、領民の負担に配慮しつつ、隈本城の拡張を行います。天下の動向が不安定になり、南の島津など領国の防衛を強化する必要があったからです。もとの古城地区から、北東の丘陵最高地点である茶臼山(標高50m)に城の中心部(本丸上段)を移し、天守の建築を始めました。天守は、関ケ原の戦いの頃(1600年、慶長5年)に完成しました。それと並行して、天守の周りを固めるいくつもの曲輪を、地形を利用しながら高石垣で囲んで築きました。平左衛門丸、数寄屋丸、飯田丸、東竹の丸、西出丸などです(曲輪名は後に定まったもの)。これらを合わせて、本丸が形成されました(範囲は熊本市資料に基づく)。本丸だけでこれだけの曲輪群があるとは驚きです。

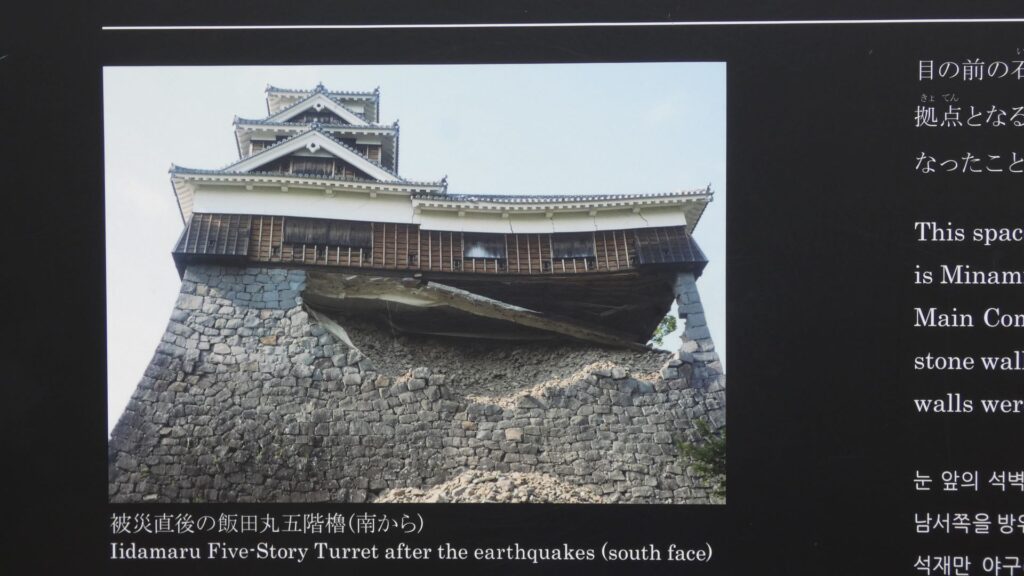

例えば、平左衛門丸、飯田丸は、清正がその曲輪の守備を任せた重臣の名前に由来します。そして、それらの曲輪には、他の城なら天守に相当する五階櫓が備えられます(宇土櫓、飯田丸五階櫓)。なんと最盛期の本丸には、天守の他に、五階櫓が6つもあったのです(上記+数寄屋丸五階櫓、竹の丸五階櫓、御裏五階櫓、本丸東五階櫓)。つまり、本丸内のそれぞれの曲輪は、小さな城のようになっていて、独立して戦えるようになっていたのです。熊本城の中が、更に城だらけといった感じでしょうか。

清正が籠城対策として、城の壁や畳に食物(かんぴょうやずいき)を仕込んだという話がありますが、確証はありません。現在も本丸にある大イチョウの木から、銀杏の実を食べられるようにしたとも言われますが、これは実のならない雄木だそうです。しかし、水に困らないよう多くの井戸(120ヶ所といわれる)を作ったというのは確実でしょう。

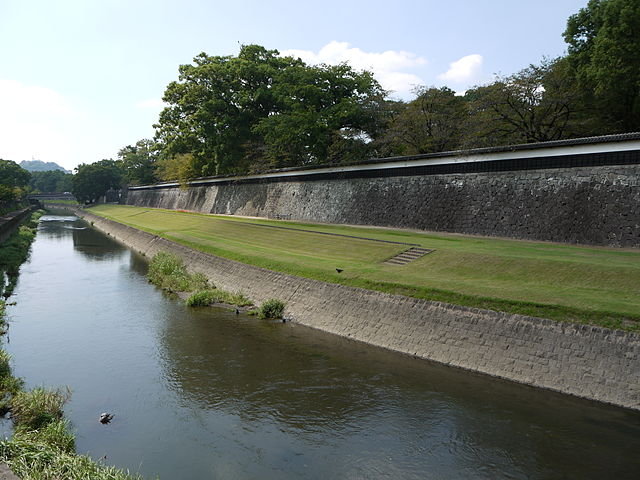

清正は関ケ原後、肥後一国の領主(球磨郡などを除く52万石、細川時代に54万石)になっていました。城は1607年(慶長12年)に完成し、「隈本城」から「熊本城」に改称されました。また清正は、城がひと段落してから、城下の整備のため、河川の改修にも取り掛かりました。当初、城の東側を白川が蛇行して流れていて、天然の要害になっていましたが、洪水が頻発するリスクもありました。清正は、白川の流れをまっすぐにし、支流の坪井川とともに、二重の堀としたのです。当時の大砲の性能では、白川から城を狙うのは難しく、白川にかかる橋も1本だけにしました。また、両方の川の間の土地を埋め立て、藩主の別邸(花畑屋敷)・家臣の屋敷地や城下町を作りました。これが、現在の熊本の町の原型になります。現在も清正が人々から慕われるのは、こういう業績もあったからでしょう。

清正は1611年(慶長16年)に亡くなりますが、跡継ぎの忠広は更に城を改修しました(細川時代も継続)。城の西側に、広大な二の丸や三の丸を整備し、大手門もそれまでの東側から西側に移しました。丘陵が緩やかになっている西側から大軍に攻められることを想定した措置でした。1615年(慶長20年)に一国一城令が出され、支城が制限されたので、本城の熊本城を強化する必要があったと思われます。結果として熊本城は、藤崎八幡宮、古城、元千葉城をも含む、周囲5.3km、約98万㎡の広さに及びました。忠広は1632年(寛永9年)に改易となってしまいますが、その後は細川氏が幕末まで城を継承しました。

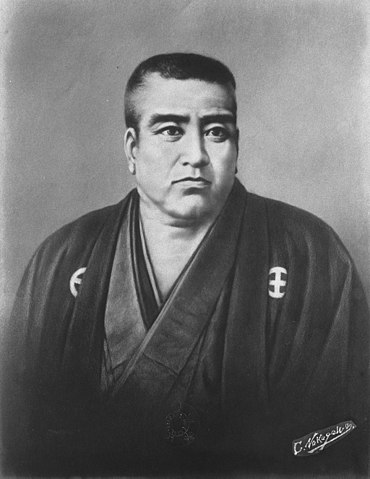

熊本城籠城戦

明治維新後、熊本城には陸軍の熊本鎮台が設置されました。そして1877年(明治10年)、西南戦争が起こると、熊本城での最初で最後の戦いが起こるのです。当時、特権をはく奪された士族(元武士階級)の不満が高まっていて、鹿児島の士族たちが西郷隆盛をかついで反乱を起こしました。西郷軍はまず、熊本城を正面から攻めることにし、2月15日に鹿児島を出発しました。彼らは、熊本城にいた鎮台の部隊を見下していました。樺山資紀など鹿児島出身の幹部が何人もいて、兵たちは徴兵された平民出身者で、個々の能力は劣っていました。熊本城を攻めればすぐに降伏し、その勢いで全国の士族たちも決起すると思っていたのです(兵力1万前後)。

一方、熊本鎮台の司令長官・谷干城は、籠城策を採用しました。熊本にも不平士族がたくさんいて、前年には神風連の乱を起こし、鎮台を襲撃していました。実際に鎮台兵の士気は低く、熊本でも見下されていました。干城は、むやみに出撃して撃退されるリスクを避け、籠城して援軍を待つことにしたのです(兵力3300)。

それでも、鎮台側に有利な点もありました。兵器が西郷軍より最新であったこと、それから熊本城の存在です。それだけでなく、鎮台の工兵たちは城を近代的な要塞に作り替えました。例えば飯田丸では、五階櫓が西南戦争前に撤去され、砲台が設置されました。そして、西郷軍が来襲する直前、2月19日に天守などが焼亡しました。失火説、放火説もありますが、最近では鎮台側が自ら火を放ったとする説も有力です。大砲の標的となる天守を、自ら消し去ったというものです。しかし、貴重な弾薬や兵糧をも失うリスクを侵してまで行ったのかという意見もあり、謎の一つになっています。鎮台は、敵軍の見通しをよくするため、市街地に放火することまでやっています。

熊本に到着した西郷軍は2月21日に総攻撃を行いました。しかし見通しの甘さは変わらず、各部隊がバラバラに攻撃をしかけたようです。西郷軍のうち、正面軍は城の北・東・南側を攻撃しますが、鎮台の砲台群や兵たちに阻まれます。背面軍は、比較的手薄な西側を攻撃し、段山(だにやま)という突出した丘陵を占領しました。この場所はその後、籠城戦中の最大の激戦地になります。

22日夜、西郷軍幹部は作戦会議を開きますが、西郷の結論は、城への攻撃を続けつつ、北方にも進撃するという、後から見れば中途半端なものでした。その結果、城の北方で有名な田原坂の戦いが起こります。城への攻撃は続きましたが、次第に持久戦に移り、兵糧攻めの様相となってきました。西郷軍は、周りの川をせき止めて、水攻めも行っています。3月になると、3千名を越す鎮台兵の食料が足りなくなってきました。裏方の会計部の兵士も、西郷軍の包囲をかいくぐって食料調達に奔走しました。ついには、城内の犬猫まで食べていたそうです。

鎮台側はただ耐えていただけでなく、3月13日には段山を奪回しました。そして、食料が尽きかけた4月8日、奥保鞏(やすかた)少佐率いる突囲隊が、西郷軍を突破して、南に迫っていた政府の援軍まで到達しました。山川浩中佐率いる援軍が、熊本城に到着したのは4月14日のことで、52日間に及ぶ籠城戦がついに終わりました。西郷軍は、そのときには東方に撤退していたそうです。熊本城籠城戦は、そのまま西南戦争の天王山となり、西郷は敗れました。相当な改造を受けたとはいえ、難攻不落の城であることを、近代戦で証明したのです。まるで、清正と島津軍が、タイムスリップして戦っていたような気がしてしまいます。