立地と歴史

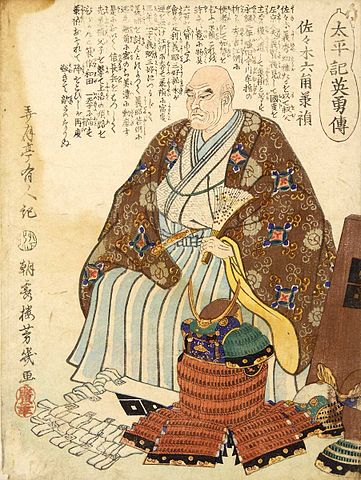

滋賀県彦根市にある城といえば「彦根城」となるでしょうが、もう一つ歴史上重要な城がありました。佐和山城です。彦根駅をスタート地点とした場合、彦根城は西口から向かいます。佐和山城(跡)は、東口の方に行くと、佐和山城の案内と、城があった佐和山が目に入ってきます。それでは、佐和山城といえば、何を思い浮かべるかというと、やはり「石田三成」ということになるでしょう。「治部少(三成)に過ぎたるものが二つあり 嶋の左近と佐和山の城」という俗謡が有名です。しかし、この城は三成の時代のもっと前から、重要な役割を果たしていたのです。そして、その役割は変化しながら三成に受け継がれたのです。城跡にはほとんど遺物が残っていませんが、最後にその役割を彦根城に引き継いだためと見るべきでしょう。この記事では、佐和山城の歴史を4つの時代区分で説明していきます。

南北近江の境目の城

佐和山城があった近江国(現在の滋賀県)は、京都に近く、早くから産業(農漁工商)や交通(水陸)が発達していました。よって領主や城の数も多く、室町時代には南近江・北近江それぞれに守護が置かれ、分割統治されていました。南近江は六角氏、北近江は京極氏で、北近江の範囲は京極5郡(伊香・浅井・坂田・犬上・愛知)と呼ばれたりしました。戦国時代になると、家臣の浅井氏が京極氏に取って代わり、戦国大名として六角氏と対立しました。佐和山城は、その南北近江の国境近くにあり(位置としては坂田郡)、両勢力の争奪の対象となりました。似たような位置づけの城としては、近くの鎌刃城が挙げられます。

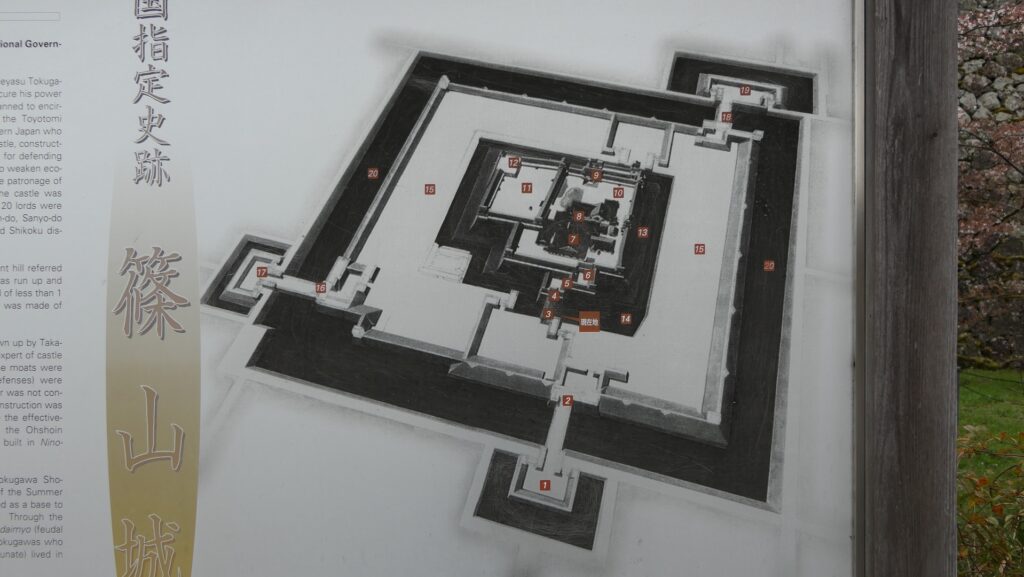

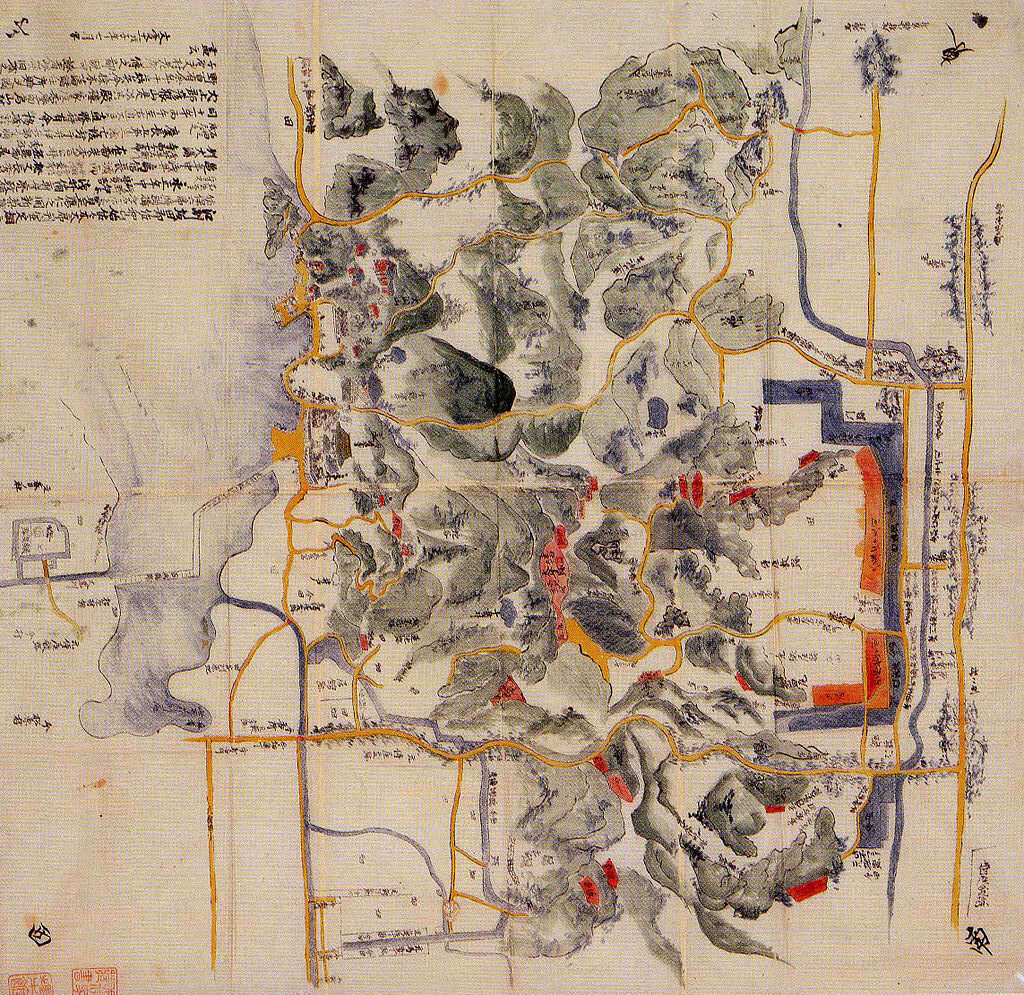

近江国の範囲と城の位置

佐和山城が最初に築かれたのは、鎌倉時代に遡ると言われています(下記補足1)。「境目の城」として現れるのは、1552年(天文21年)のことです。当時は六角氏の勢力が大きく、佐和山城は六角氏が有していました。その年に当主の六角定頼が亡くなると、跡継ぎの義賢は佐和山城を拠点(後詰)に北近江の浅井久政領に攻め込みます。ところが、逆に久政の反撃を受け、佐和山城は浅井氏のものになりました。その後、両者は攻防や和睦を繰り返しますが、佐和山城はおおむね浅井氏が維持しました。1561年(永禄4年)以後は、浅井氏の重臣、磯野員昌が最前線の城として守っていました。

(補足1)佐保山(佐和山)ハ昔佐々貴十代ノ屋形太郎判官定綱ノ六男佐保六郎時綱居住ノ所ナリ(淡海温故録)

六角氏の観音寺城、浅井氏の小谷城・鎌刃城は、早くから石垣が導入された事例として知られています。もしかすると、佐和山城にもこのころから石垣が築かれていたかもしれません。

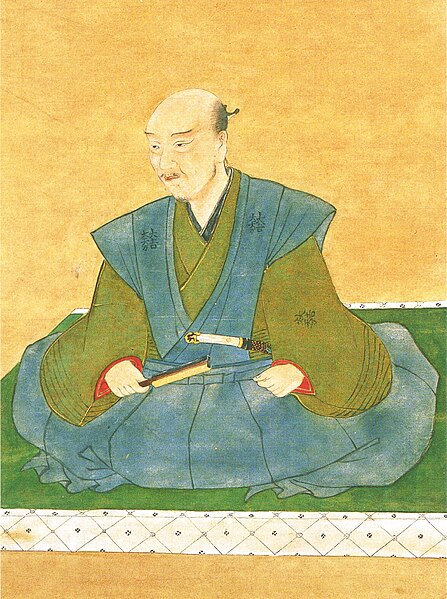

信長の近江国での居城

やがて織田信長が台頭すると、佐和山城も新たな局面を迎えます。浅井家の当時の当主、浅井長政は信長と同盟を結び、1568年(永禄11年)の信長上洛時には、宿敵の六角義賢を駆逐しました。このとき、信長は佐和山城に入り、長政と初対面したと伝わります。ところが、2年後の1570年(元亀元年)に信長が朝倉氏を攻めると、突如長政は信長に敵対します。同年6月、信長・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍との間で姉川の戦いが起こり、信長方が勝利しました。磯野員昌は翌年2月まで、佐和山城に籠城しますが、ついに降伏開城しました。

以降、信長は佐和山城に重臣の丹羽長秀を配置しました。佐和山城は、東西日本を結ぶ東山道が傍を通っていて、当時の信長の本拠地・岐阜城と京都の中間点に当たりました。信長にとっても重要な拠点だったのです。それだけでなく、信長は佐和山城に頻繁に滞在しました。信長の伝記「信長公記」には、元亀2年以後13回も信長が滞在した記録があります。同国に自身の本拠、安土城を築くまでは、佐和山城を近江国での居城としていたのです。

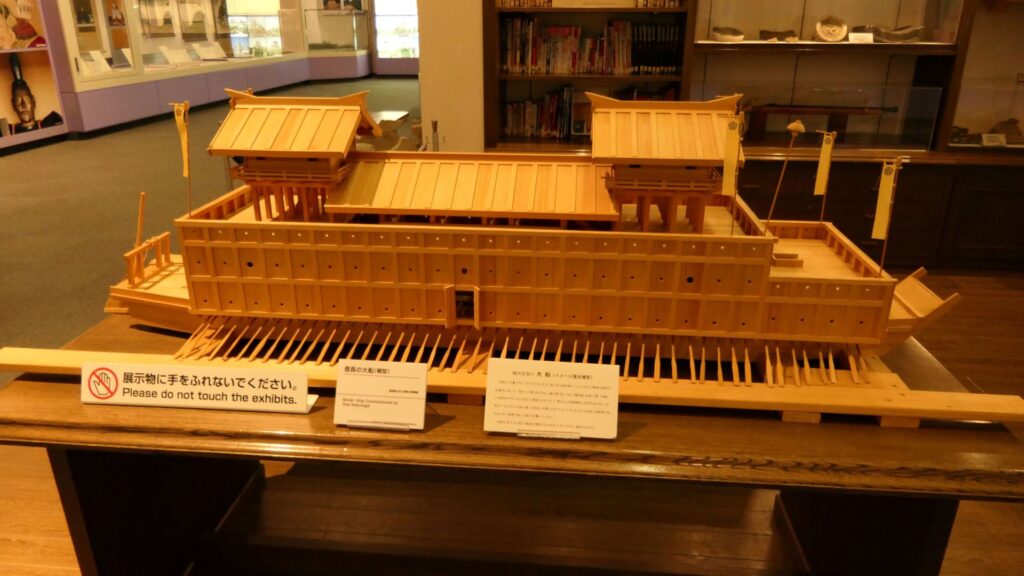

特に、1573年(元亀4年)5月からは、大船建造のため、2ヶ月も滞在しています(下記補足2)。この当時は、琵琶湖の付属湖の一つ、松原内湖(まつばらないこ)が、佐和山城のすぐ近くまで入り込んでいました。その松原で、信長は陣頭指揮を取り、長さ約53メートル、幅約13メートルもの当時としては巨船を建造したのです。信長は早速、7月6日にその船で坂本まで乗り付け、26日には高島攻めにも使いました。ところが、その大船の活躍の記録はそれきりで、3年後には解体され、十艘の小舟に作り替えられてしまったのです(下記補足3)。湖で使うには大きすぎて、入れる港や場所が限られたためです。それでもその後、城主の丹羽長秀は安土城普請の総奉行となり、大船建造の棟梁・岡部又右衛門は天主建築の大工頭を務めました。

(補足2)五月廿二日、佐和山に御座を移され、多賀・山田山中の材木をとらせ、佐和山山麓の松原へ勢利川通り引下し、国中鍛冶、番匠、杣(そま)を召し寄せ、御大工岡部又右衛門棟梁にて、舟の長さ三十間・横七間、櫨(ろ)を百挺立てさせ、艫舳(ともえ)に矢蔵を上げ、丈夫に致すべきの旨、仰せ聞かせられ、在佐和山なされ、油断なく夜を日に継仕候間、程なく、七月五日出来訖。事も生便敷(おびただしき)大船上下耳目を驚かす、案のごとく(信長公記)

(補足3)先年佐和山にて作置かせられ候大船、一年公方様御謀反の砌、一度御用に立てられ、此上は大船入らず、の由候て、猪飼野甚介に仰付けられ取りほどき、早舟十艘に作りをかせられ(信長公記)

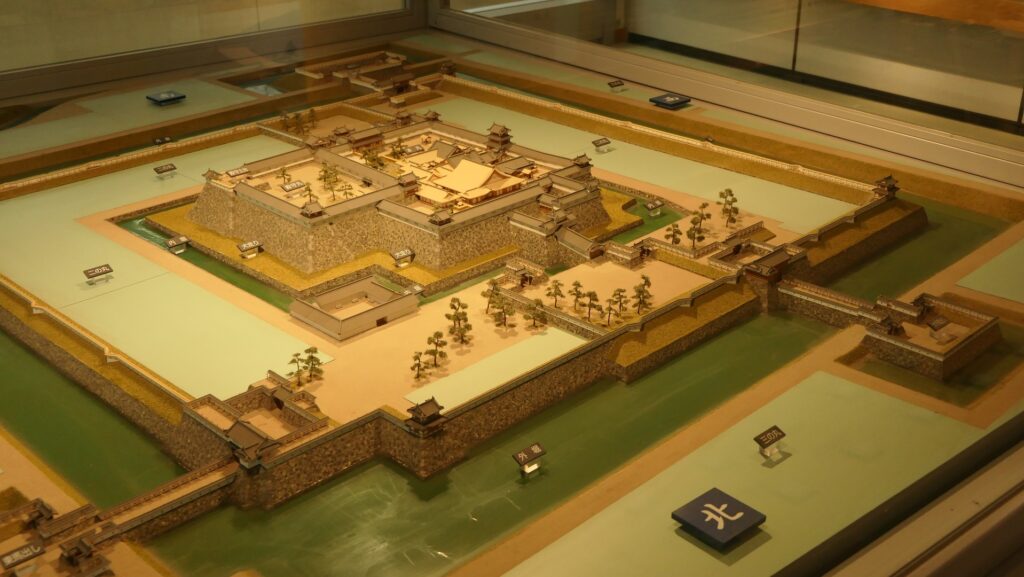

信長は後に、安土城を中心とする琵琶湖岸の城郭ネットワークを構築し、支城には重臣を配置します。佐和山城は水上交通の拠点でもあったので、その中でも最重要の支城の一つになりました。佐和山城跡からは、信長時代のものと思われる瓦片(コビキA)が発見されています。瓦葺きの建物があったということです。他の琵琶湖岸の支城、坂本城には「天主」があったという記録があるのと、信長が長期滞在していることから、佐和山城にもこの頃から「天主」があってもおかしくはありません。一歩譲って、石垣の上に、信長のための御殿はあったのでしょう。

秀吉領国の最前線→そして三成登場

1582年(天正10年)本能寺の変が起き、信長が明智光秀に討たれますが、その後は豊臣(羽柴)秀吉が天下統一を進めます。1584年(天正12年)に、徳川家康との間で小牧・長久手の戦いが起きたときには、近江国は秀吉領の最前線に当たりました(味方の池田氏が美濃国にいましたが)。佐和山城には、秀吉の重臣・堀秀政が入っていました。秀政が出陣するときには、多賀秀種を城代としていました。秀種は、後に大和国(奈良県)の宇陀松山城を整備したことでも知られています。この頃「広間之作事」を行ったという記録があるので、佐和山城の拡張も行ったのでしょう。(堀秀政書状、多賀文書)

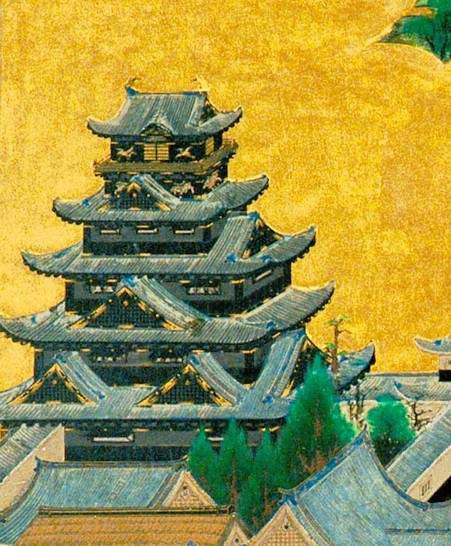

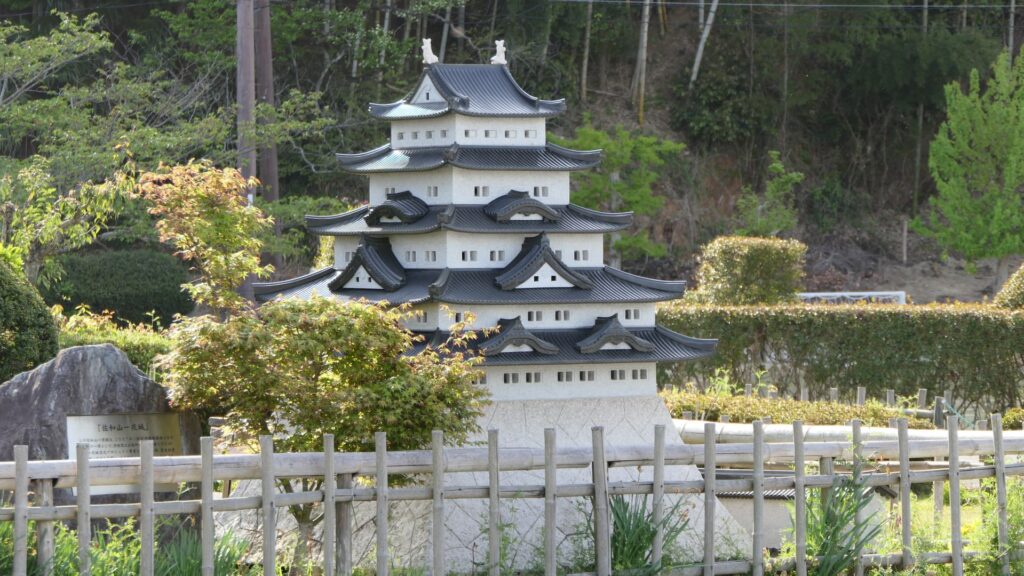

翌年には、近江国に当時の秀吉の後継者候補・豊臣秀次の居城・八幡山城が築かれました。佐和山城には、秀次を補佐する堀尾吉晴が配置されました。吉晴は、後に浜松城の天守・石垣を整備した人物です。家康との緊張関係は続いていたため、佐和山城も更に強化されたと見るべきでしょう。関ケ原の戦いのときには天守があったことが記録されていますが(伊達家文書・結城秀康書状)吉晴の時代までに整備されていたのではないかという意見もあります。天守は5層であったという伝承もありますが(西明寺絵馬)、山上の天守なので3層程度であろうという推定もあります(中井均氏など)。

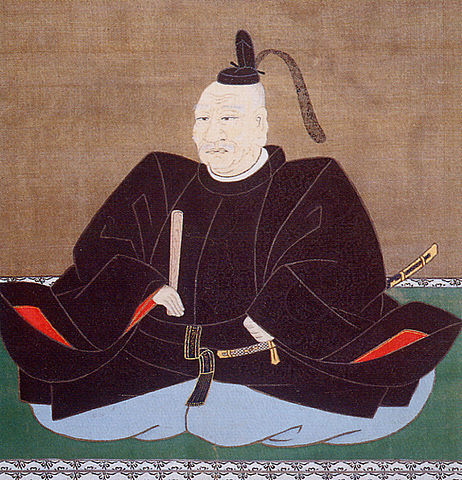

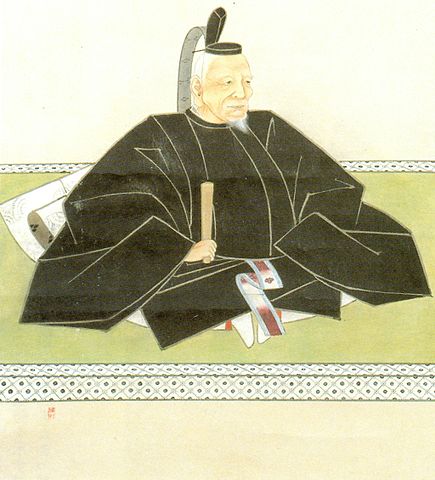

1590年(天正18年)の小田原合戦により秀吉の天下統一がなされると、家康が関東に移り、秀次とその家老たちも東海地方に移っていきました。秀吉の家康に対する前線が東に移動したことになります。その空いた近江国は秀吉の直轄領になりますが、その代官として佐和山城を任されたのが石田三成だったのです(彼自身の領地は美濃国にありました)。そして文禄の役(朝鮮侵攻)の後、1595年(文禄4年)頃、佐和山城を含む北近江の大名(約20万石)となりました。三成は文禄の役のとき、他の奉行とともに朝鮮に渡り、中央と現地との調整に奔走していて、その論功とも考えられます。

三成自身は秀吉を支える最側近であり(秀吉が病のときには片時も離れることを許さなかったといいます)、政権の奉行として国内外の政策(各大名の取次・指導、太閤検地、朝鮮侵攻など)に多忙であり、城にはほとんどいませんでした。そのため城を守っていたのは、父親の正継や兄の正澄でした。領地の統治は、家臣の嶋左近などに任せていました。

しかし、その方針については、三成が1596年(文禄5年)に領内に発布した掟書が残されています。

その掟書には、主には以下のことが定められていました。

・領主側の夫(人足)遣いの制限

・検地帳記載者に対する耕作権の保証

・年貢率の決定プロセスの明示化

・升の公定と統一

・身分確定と居住地の固定化

・百姓訴訟権の保証(目安)など

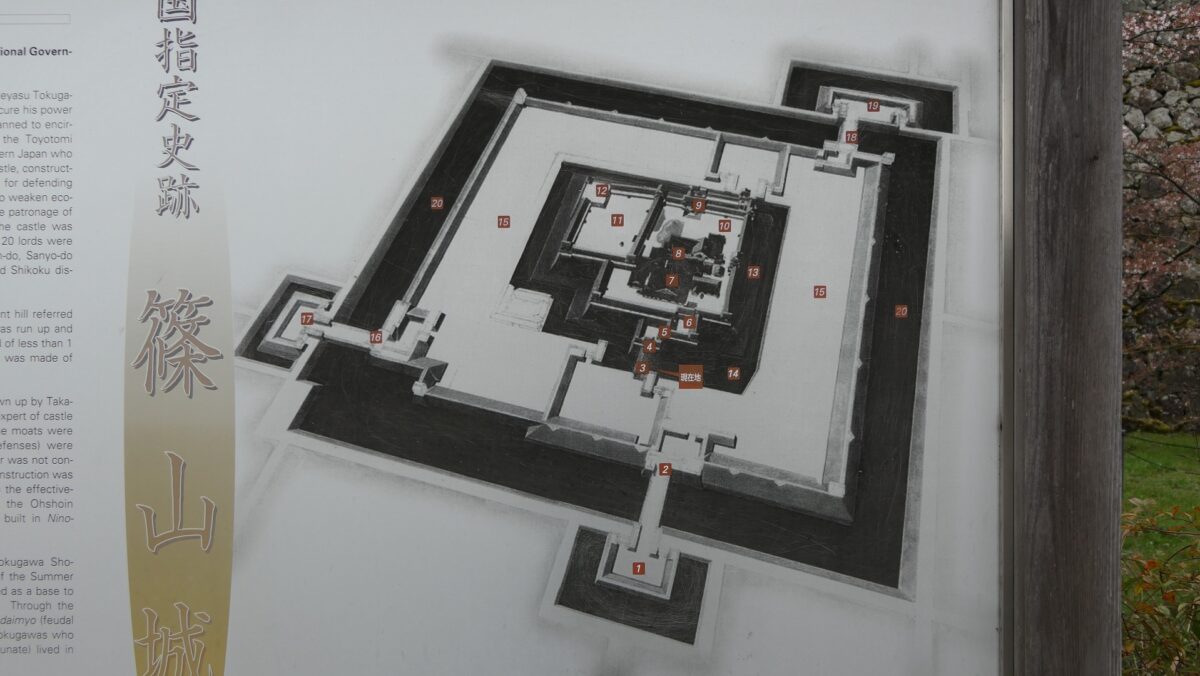

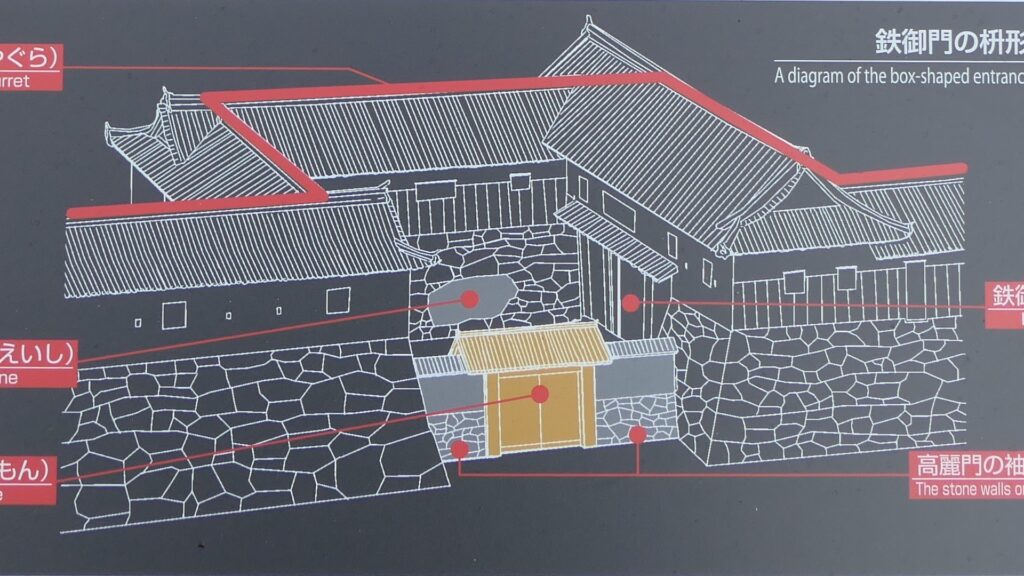

領民として認められる権利と、それに対応する義務が明確化されていました。他の大名と比べ、きめ細かさが際立っていて、三成が優れた官僚・民政家だったことが伺われます。三成の時代には、城全体を惣構(土塁・堀)で囲んだという記録があり(須藤通光書状)これが城の完成形と言われています。大手門や城下町は、もともと東側の山麓にありました。しかし、三成の居館は西側にあったとされるので、城の大手や城下町が、西側に移動または拡張したとも考えられます。

井伊家つなぎの城

秀吉が亡くなると、三成は豊臣政権の中枢である5奉行の一人となりました。ところが、いわゆる「三成襲撃事件」の収拾策として、佐和山に隠退となりました。その後はご存じの通り、西軍の総大将として、1600年(慶長5年)9月15日、関ケ原で家康と戦い敗れてしまいました。しかし、総大将は大坂を動かなかった毛利輝元であり、三成は現地司令官として悪戦苦闘したという見方もあります。三成は佐和山城に戻れず、北近江の領内に潜伏しているところを捕縛され、京都で斬首となりました(嶋左近は関ケ原で戦死)。佐和山城は、関ケ原の2日後、東軍に包囲され落城しました。

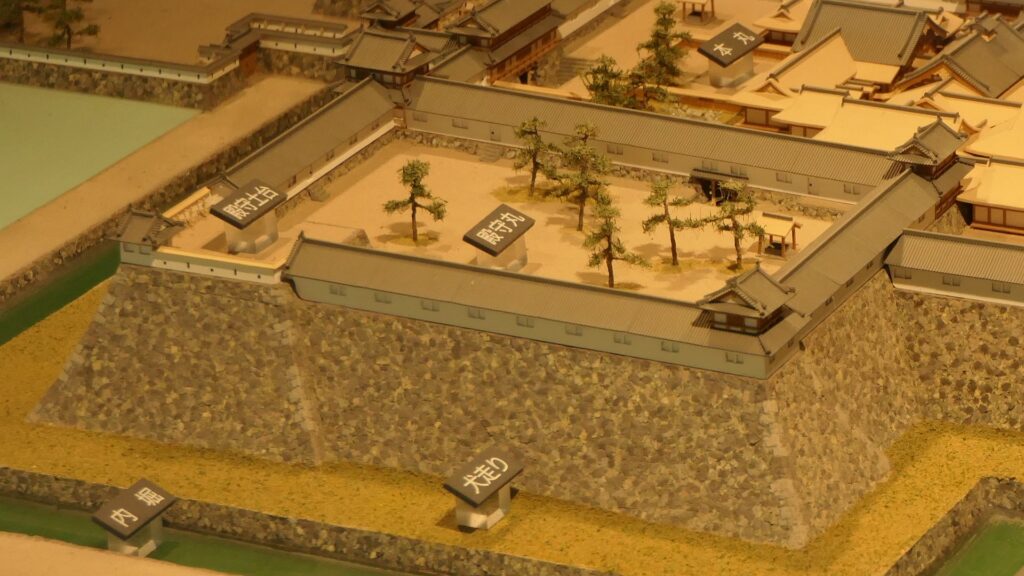

戦後、三成の領地は、家康の筆頭家老ともいうべき井伊直政に与えられました。今度は、大坂に居座る豊臣家に対する最前線・包囲網という位置づけでした。やはり、この地は家康にとっても重要な拠点だったのでしょう。そして、家康と井伊家は、新しい拠点として彦根城を築城します。しかし、井伊直政は当初、佐和山城に入城し、1602年(慶長7年)にそこで亡くなったのです。直政の家老たちの屋敷も、佐和山の山上にありました。彦根城を築城したのは、跡継ぎの直継なのです。

佐和山城の建物や石垣は、彦根城に部材として転用されました(下記補足4、5)。佐和山の南側の斜面は、不自然にえぐられていますが、石垣を搬出する経路だったのではないかという意見があります(中井均氏)。三成の城であったため、徹底的に破壊されたとの見解が多いですが、むしろ利用されたと言うべきでしょう。佐和山城の役割は、彦根城に引き継がれたのです。佐和山の山麓には、井伊家の菩提寺である清凉寺と龍潭寺が建てられ、山自体も「御山」として彦根藩により維持されました。山は今でも、両寺の所有となっています。

(補足4)石垣ノ石櫓門等マテ佐和山・大津・長浜・安土ノ古城ヨリ来ル(井伊年譜)

(補足5)本丸之天守茂只今之より高ク御拝領之後御切落シ被遊候由、九間御切落とも云又七間とも申候実説相知レかたく(古城御山往昔咄聞集書)

城周辺の起伏地図

リンク、参考情報

・「近江佐和山城・彦根城/城郭談話会」サンライズ出版

・「近江の山城を歩く/中井均編著」サンライズ出版

・「佐和山城跡のご案内」彦根観光協会パンフレット

・「よみがえる日本の城22」学研

・「石田三成伝/中野等著」吉川弘文館

・「歴史群像153号、戦国の城 近江佐和山城」学研

・「信長と家臣団の城/中井均著」角川選書

・「週刊日本の城改訂版第21号」デアゴスティーニジャパン

・「堀尾氏ゆかりの城館を辿る」堀尾吉晴公共同研究会

・「佐和山城と石田三成/米原市柏原宿歴史館」稲枝地区公民館講座資料

・「文化財教室シリーズ124 近世の古城Ⅲ 佐和山城」滋賀県文化財保護協会

・「埋蔵文化財活用ブックレット5(近江の城郭1) 佐和山城跡」滋賀県教育委員会」

・「びわこの考湖学22・23」産経新聞滋賀版

・「現代語訳 信長公記/太田牛一著、中川太古訳」新人物文庫

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。