特徴、見どころ

武家屋敷通りと藩校「振徳堂」

城の主要部分の東側(三の丸の一部)を歩いてみると、武家屋敷通りがあって、石垣、白壁、垣根、古い門などによりかつての雰囲気を残しています。敷地の中の屋敷の多くは、現代的施設、レストラン、住居に変わってしまっていますが、いくつかはそのまま残っていて、例えば、重臣の伊東氏の旧屋敷はホテルとして使われています。

城周辺の地図

通りから1ブロック北には、藩校であった振徳堂(しんとくどう)の建物が復元されています。この藩校は優秀な人材を輩出していて、1905年に日露戦争を終わらせたポーツマス条約の締結における日本側の全権大使だった小村寿太郎はその一人です。藩校を囲む石垣はオリジナルで史跡の扱いとなるため、修復のため積み直しが必要なときは、全ての石に番号が付けられ、積む際には全く同じ場所になるように作業が進められます。

旧城下町を巡る

城跡下にある旧城下町へ行ってみることもお勧めします。この区域は蛇行している酒谷川に囲まれています。城下町区域も武家屋敷通りと似た雰囲気ですが、こちらの方はよりカジュアルな感じがします。例えば、後町(うしろまち)通りには水路があり、錦鯉が泳いでいます。本町商人(ほんまちしょうにん)通りには古い商家が残っていて、そこでは食べ歩きやショッピングを楽しむことができます。

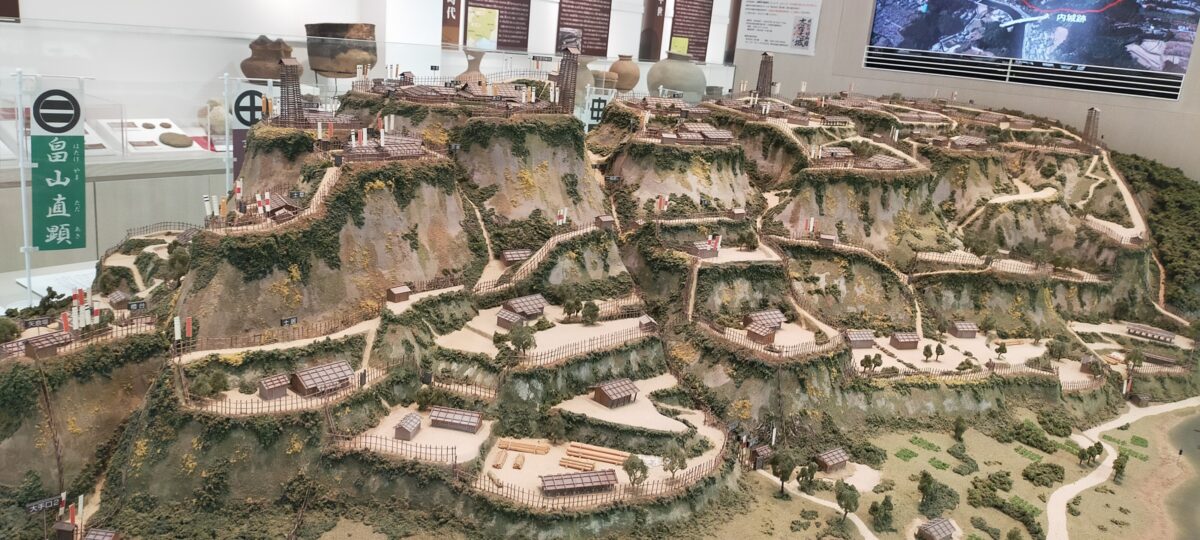

最後に、川に沿った城下町の西側から城跡を眺めてみましょう。そうすると、城はもとはシラス台地であった高く垂直に切り立った崖の上に築かれていることがわかるでしょう。崖の一部分は崩壊を防ぐためにコンクリートで固められています。現在の人々は今でも崖上の城跡を維持するのに苦心しています。伊東氏による飫肥藩は、きっと同じことをするのに更なる努力を必要としたでしょう。

その後

明治維新後、ほとんどの城の建物は撤去されました。しかし、城と城下町の構成は、町割りを含めて、現在に至るまでそのまま残ってきました。日南市は1974年に復元事業を開始します。その後、1974年には九州地方で初めての重要伝統的建造物群保存地区に指定されました。そして、大手門が1978年に、松尾の丸の御殿が1979年に復元されています。そのおかげで私たちは今日、現存しているものと、復元されたものがよく調和しているこの地を楽しむことができるのです。

私の感想

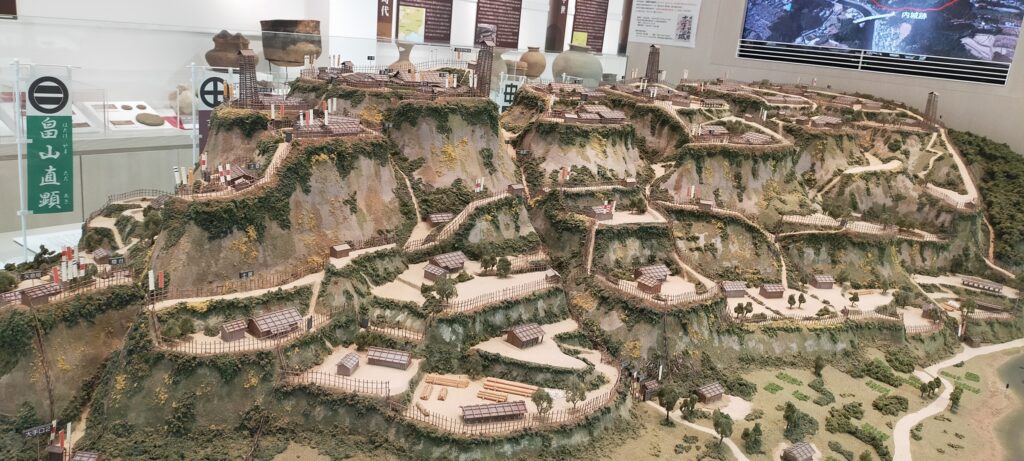

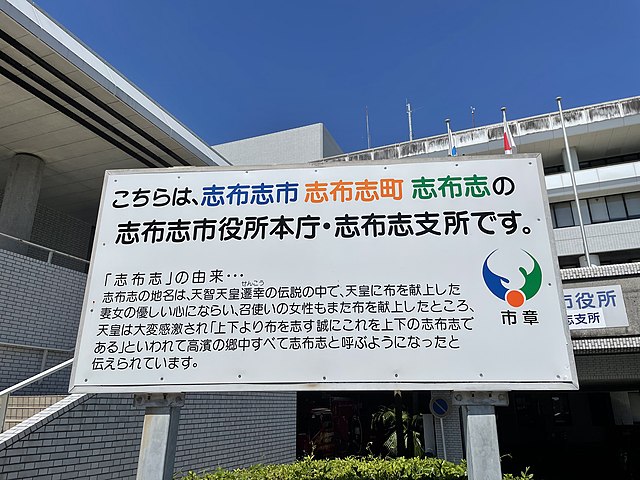

飫肥城は、シラス台地上に築かれた城の完成形だと思います。この台地上に城を築くことは、その自然の性質を利用することで簡単なのですが、それを維持することがとても難しいのです。豪雨強風や地震など自然災害が、しばしばこれらの城で崖の崩壊をもたらしてきました。そのため、佐土原、志布志、知覧などの飫肥城と同タイプの城は、平和な江戸時代になると廃城となるか、部分的に放棄されました。しかし、飫肥城城主である伊東氏は、そのための代替地がありませんでした。よって、伊東氏と飫肥藩は、城と町を江戸時代の間ずっと強固に築き続け、現在見られるようなすばらしい街並みになったのだと思います。

ここに行くには

車で行く場合:宮崎自動車道の田野ICから、宮崎県道28号線経由で約45分かかります。城跡の手前にビジター向けの駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、JR飫肥駅から歩いて約15分かかります。

東京か大阪から来られる場合は、飛行機で鹿児島空港か宮崎空港まで行って、レンタカーを借りるのがよいかもしれません。

リンク、参考情報

・飫肥城下町保存会 九州の小京都「飫肥」、宮崎県日南市

・「よみがえる日本の城18」学研

・「日本の城改訂版第94号」デアゴスティーニジャパン

・「三位入道(短編集「奥羽の二人」より)/松本清張著」講談社

これで終わります。ありがとうございました。

「飫肥城その1」に戻ります。

「飫肥城その2」に戻ります。