特徴、見どころ

物悲しい西郷洞窟

最後に、西郷隆盛と西南戦争の最後の場所となった西郷洞窟を訪れてみてはいかがでしょうか。この場所は、市街地と山の頂上を結ぶ車道の中間地点にあります。したがって、頂上まで行くときかそこから帰るときかどちらでもよいでしょう。ここも著名な史跡となっていますが、そこには崖に沿っていくつか洞窟が並んでいるだけです。洞窟を見ていると、西郷とのその兵たちが城のような場所でなく、このような場所を最後の地に選ばざるをえなかったことに悲しさを覚えるかもしれません。

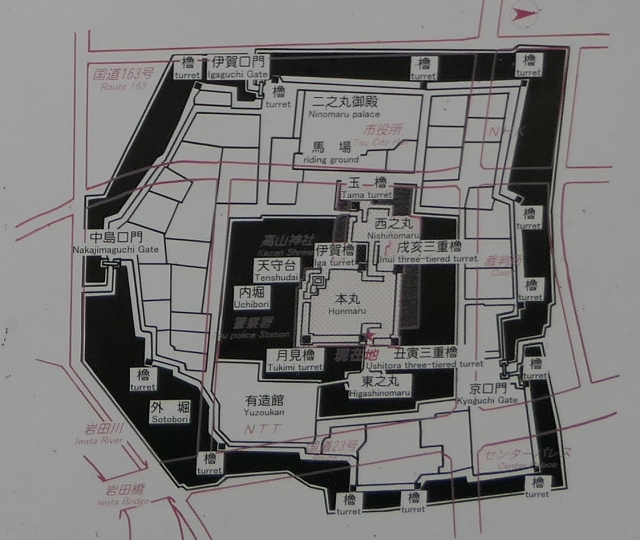

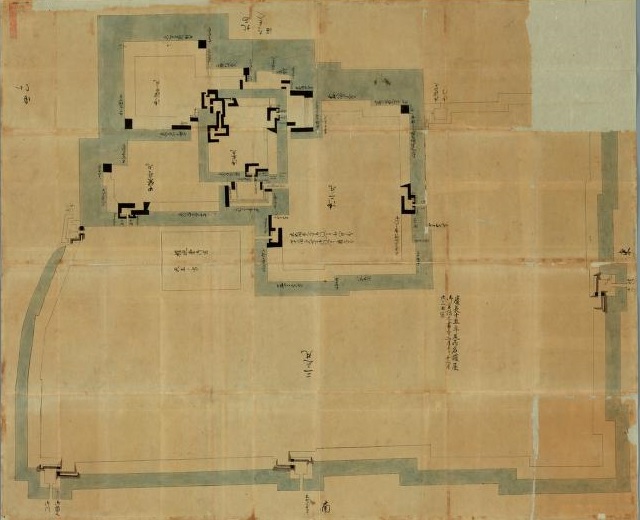

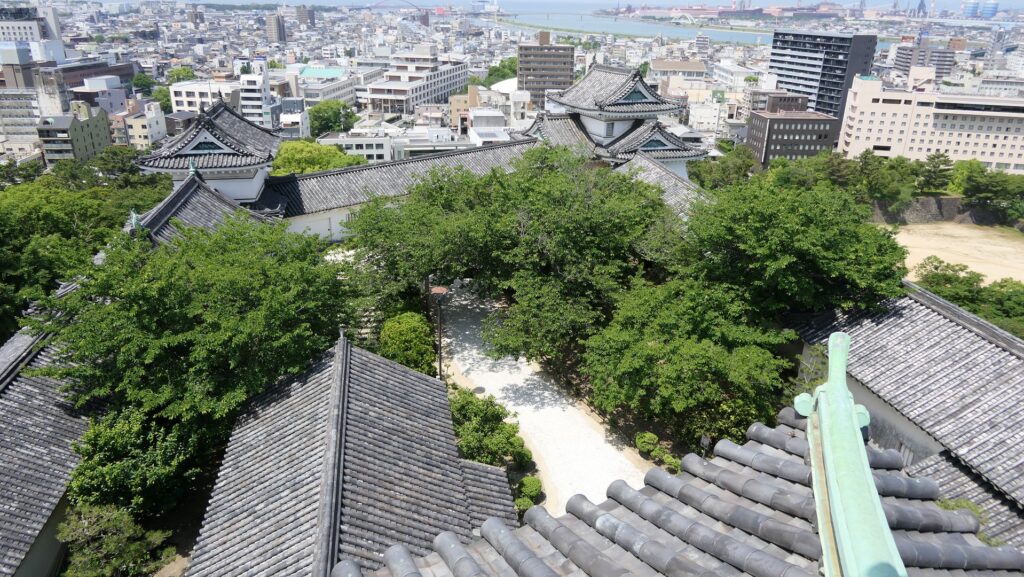

城周辺の起伏地図

その後

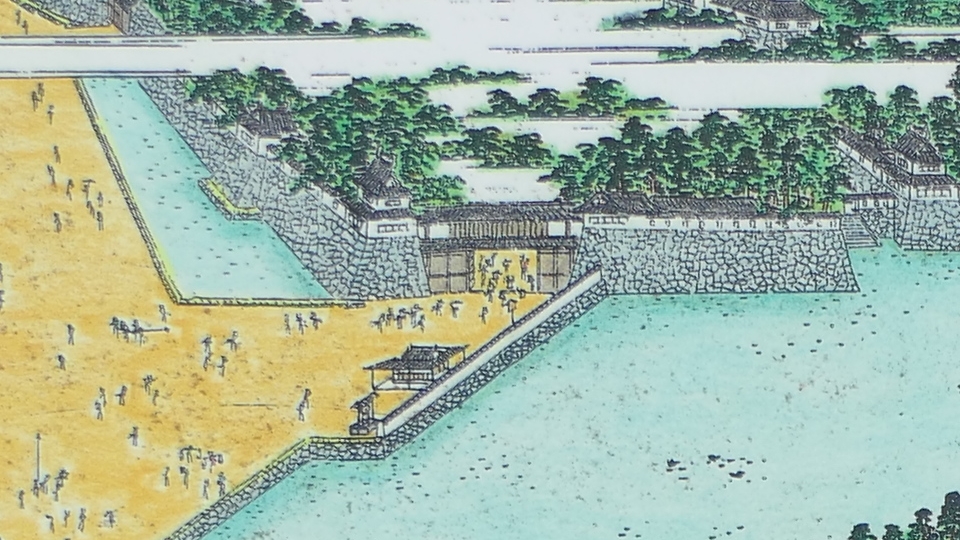

西南戦争では、二の丸にあった城の現存建物も焼けてしまいました。その後、山麓の城跡は鹿児島大学のような学校施設として使われました。鹿児島大学が他の地へ移転した後は、1983年に本丸に黎明館が開館しました。史跡としては、城山の部分が1931年に最初に国の史跡に指定されました。更には、山麓の部分が最近の発掘の成果をもとに国の史跡に追加指定されました。鹿児島県は将来、櫓や堀(一部埋められていた部分)のような本丸の他の構造物の復元を検討しているところです。

私の感想

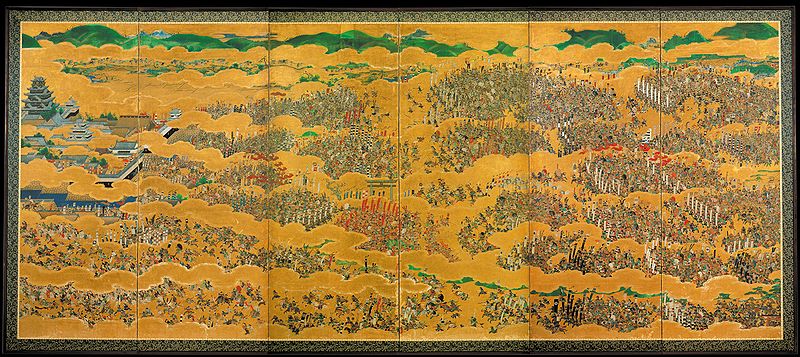

西郷洞窟を見たとき、西郷はまるでゲリラ戦をしたかのように感じました。もし西郷が戦国時代に最後の戦いをしようとしていたら、1615年の大坂城での大坂夏の陣の豊臣氏のように天守のような城の建物に籠城していたでしょう。または、1333年の千早城の戦いでの楠木正成のように山上に立てこもっていたでしょう。しかし、それらの時代からは状況や技術が大きく変わってしまっていたのです。西南戦争は、武士の時代の終わりとともに、(本来の使われ方という意味での)日本の城の時代の終わりを示していたのだと思います。

ここに行くには

車で行く場合:九州自動車道の鹿児島北ICから約20分かかります。城跡周辺にいくつか駐車場があります。黎明館に入館する方は、そこの駐車場を使うこともできます。

公共交通機関を使う場合は、鹿児島中央駅から鹿児島シティビューバスに乗って薩摩義士碑前バス停で降りるか、鹿児島駅前行きの市電に乗って市役所前停留所で降りてください。

福岡から鹿児島中央駅まで:九州新幹線に乗ってください。

東京から鹿児島中央駅まで:飛行機で鹿児島空港に行き、高速バスに乗ってください。

リンク、参考情報

・鹿児島県歴史・美術センター黎明館、鹿児島県

・「よみがえる日本の城18」学研

・「日本の城改訂版第128、155号」デアゴスティーニジャパン

・「戦況図解 西南戦争/原口泉監修」サンエイ新書

これで終わります。ありがとうございました。

「鹿児島城その1」に戻ります。

「鹿児島城その2」に戻ります。