特徴、見どころ

公園入口へ

現在浜松城は、浜松城公園として開発されています。公園内には、天守曲輪と本丸の一部が残されています。もし浜松駅から公園の方に歩いていった場合、浜松市役所が左側に見えてきますが、ここは過去は二の丸の一部だったのです。市役所の北側から公園の入口への道に入っていきます。そうすると右側に、発掘中の本丸と二の丸がフェンス越しに見えます。そして、現代になって切り崩された本丸の断面によってできた壁に突き当たります。

城周辺の地図

よって、公園に入るにはその壁の右側か左側に回り込む必要があります。どちらの入口から入っても、本丸の残存部分に着きます。そこには、徳川家康の銅像があったり、土塁の上にある富士見櫓跡があります。

古風な現存石垣

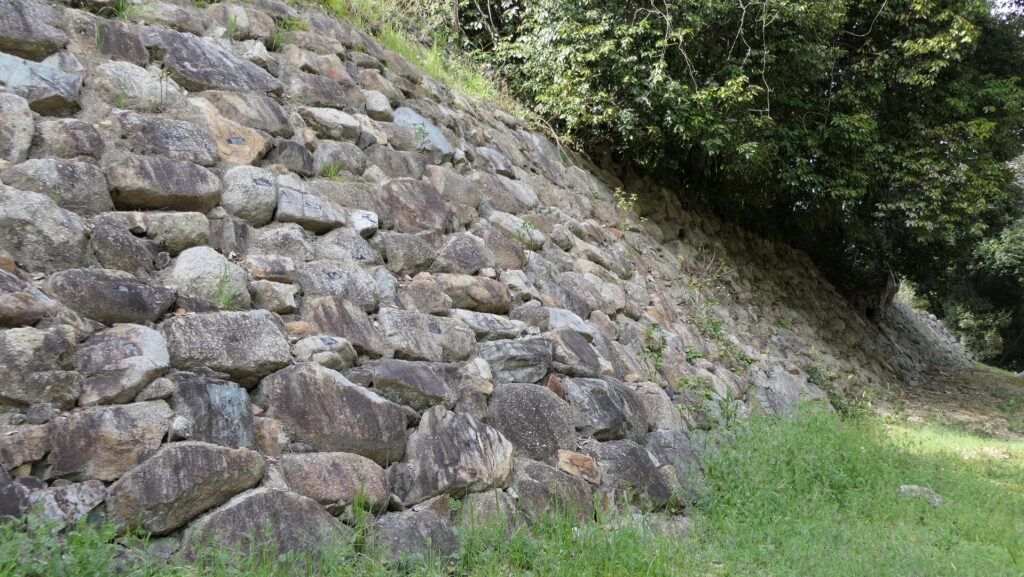

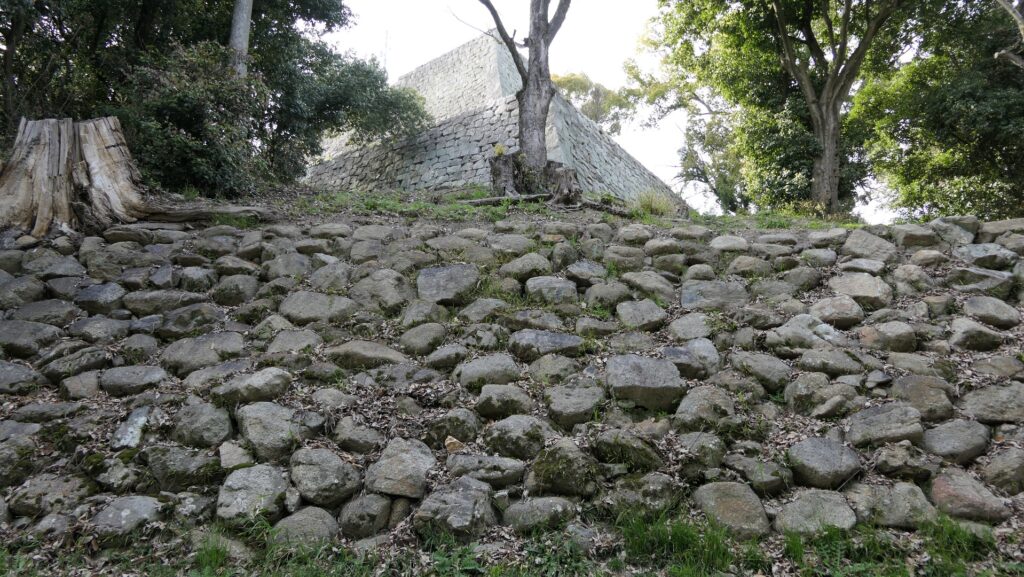

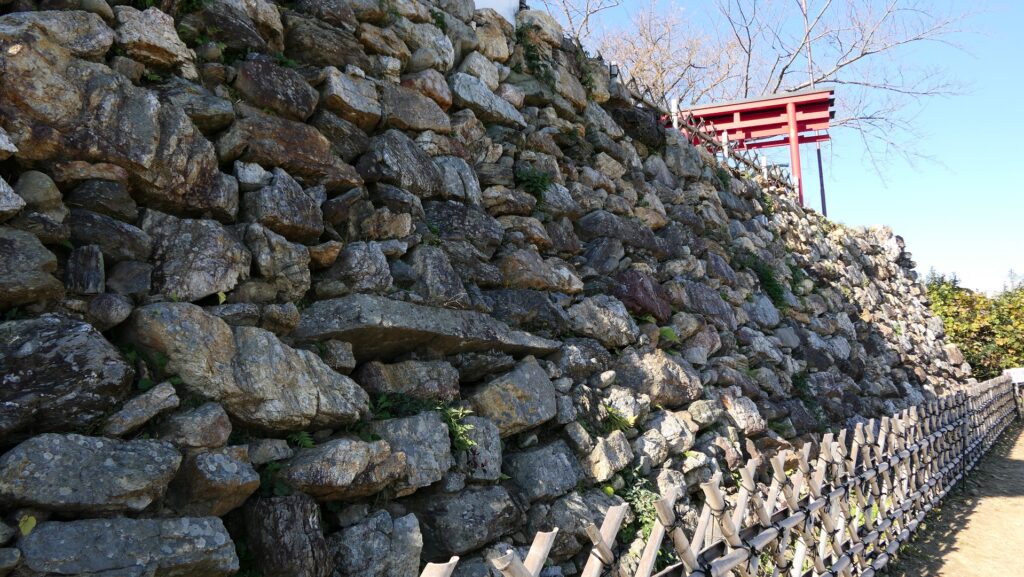

この城のハイライトといえば、本丸と天守曲輪にある現存石垣でしょう。この石垣は基本的に自然石を使って積み上げられていて、城の石垣の中では最も早い時期の手法の一つで野面積みと呼ばれます。とても古風であり、元は堀尾吉晴が築きました。

天守曲輪の裏側の方に行っていただくと、石垣が自然地形の上の方に築かれているのが見えます。これも初期の手法の一つで、鉢巻石垣と呼ばれ、高石垣を築く技術がないときに用いられました。この石垣は、屏風のように巧みに曲げられていて、文字通り屏風折れと呼ばれています。こういった構造より、敵が城に攻めてきたときに、守備兵が石垣の任意の場所から敵を直接攻撃できるようになっていました(例えば、折れた部分から敵の側面を攻撃できます)。

天守門は、発掘の成果を基に、最近2014年に伝統的工法で復元されました。門の下を通るだけではなく、門の建物の中にも入ってみることができます。

オリジナルより小さな復興天守

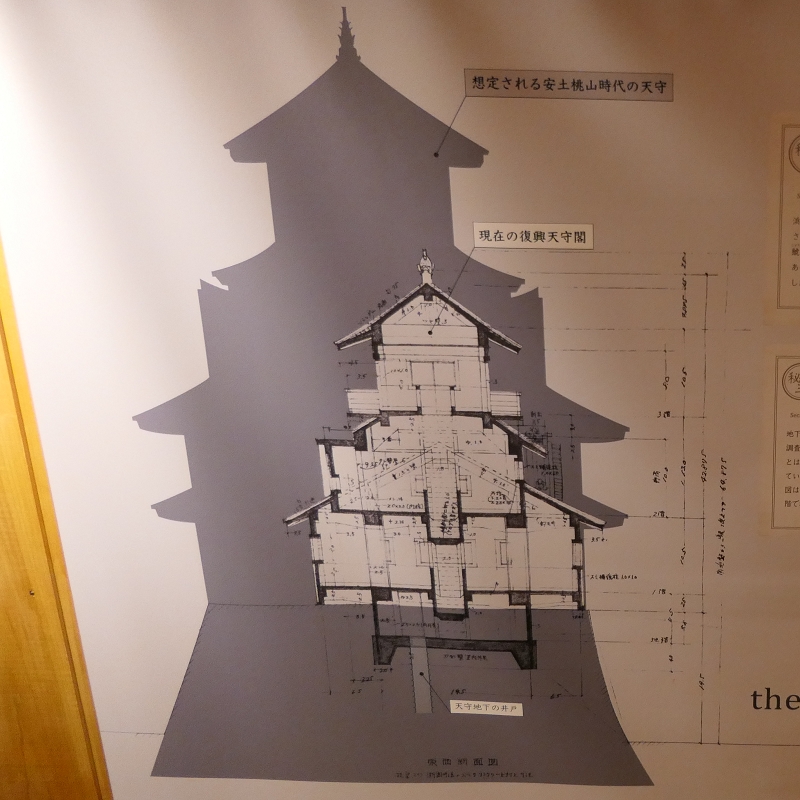

それ以外には、現存する天守台石垣の上に復興天守が1958年に建てられ、それ以来城のシンボルとなっています。この天守が「復興」と呼ばれる理由は、オリジナルの天守の姿が不明であることと、実はこの天守は天守台と比較してとても小さいのです。恐らく、この天守台に合う天守を作るには予算が不足していたと思われます。

それでも、天守の中に入ってみれば、城のことを学べたり、浜松市街を一望することができます。歴史博物館及び展望台として使われているのです。